小・中学生を対象に「生成AI」に関する調査を実施。利用状況や利用目的など様々な現状が明らかに

2025-09-21 19:26:17

近年、人々の間に浸透しつつある「生成AI」。これから先、その「生成AI」は私たちの生活にどのような変化をもたらしていくのでしょうか。

今回、公益財団法人博報堂教育財団の調査研究機関 こども研究所では、全国の小学4年生~中学3年生1200名を対象に、「生成AI」の認知や利用状況、イメージについて質問する調査を実施。様々な結果が明らかとなりました。

子どもと生成AIに関する調査結果

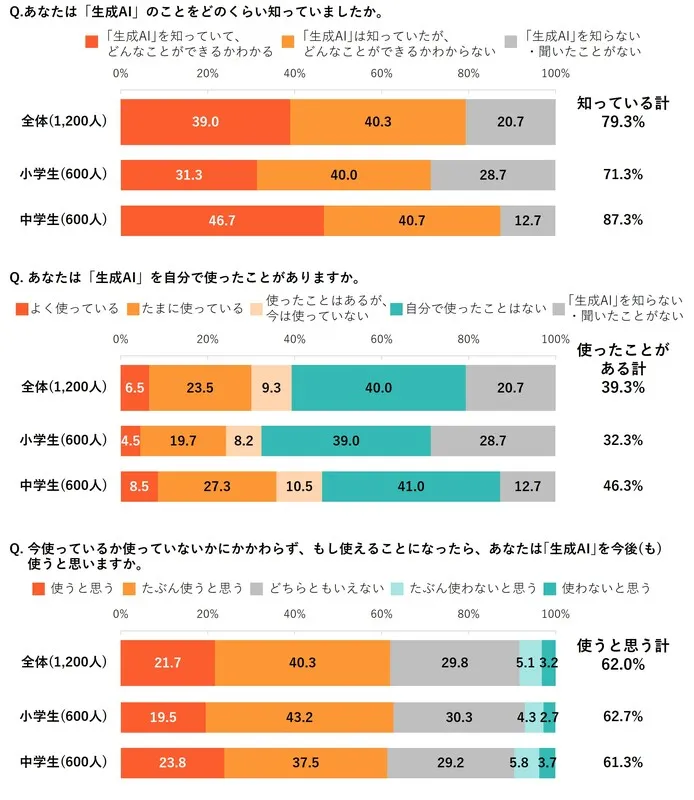

調査ではまず、「生成AI」というものをどのくらい知っているかを質問。結果は全体の8割ほどが知っていると回答。また、「生成AI」の使用経験があると答えたのは4割程度に。今後「生成AIを使うかどうか」という質問では、使用意向ありは6割程度となりました。また、小学生よりも中学生の方が認知率、使用経験率ともに高く、中学生の使用経験者は半数近くとなりました。

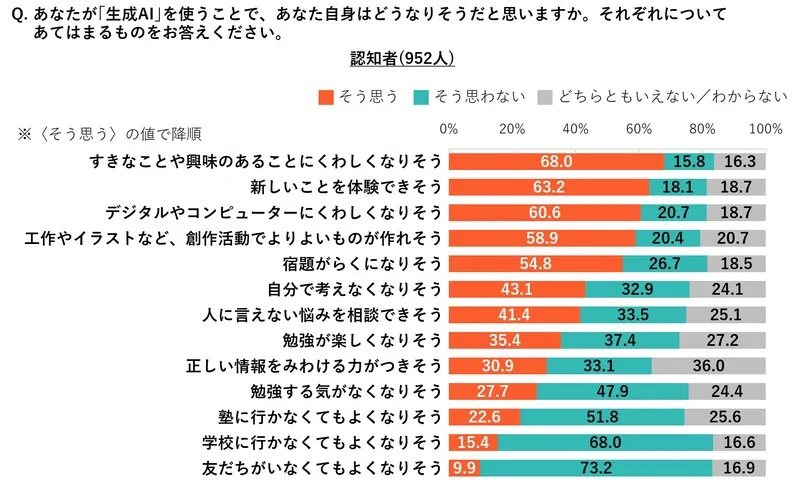

続いて、「あなたが『生成AI』を使うことで、あなた自身はどうなりそうだと思いますか」と質問。結果は以下の表のようになり、興味分野の探求や、創作活動をより良いものにするためのツールとしての期待が高い傾向が明らかとなりました。しかし、「自分で考えなくなりそう」という回答も4割ほどあり、新しい技術に対し不安と期待が混在しているようです。

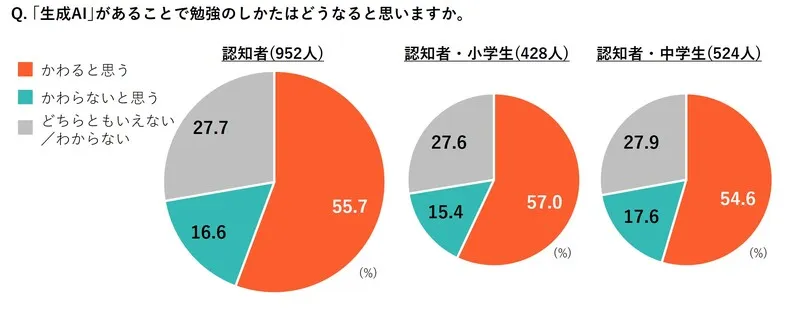

次に、「『生成AI』があることで勉強のしかたはどうなると思いますか。」と質問。「生成AI」認知者全体の中で「かわると思う」と答えた人は55.7%となり、半数以上が何らかの影響があると考えているようです。

その理由としては、「すぐ答えが出る」「時短できる」など、情報収集のタイムパフォーマンスが良くなるという回答が多くありました。また、「塾、学校がいらなくなる」といった学習環境の変化や、ネガティブな変化として「考えなくなる」「頼りすぎてしまう」という声もありました。

一方で、「かわらないと思う」と答えた人に理由を聞くと、 「結局理解しなければいけないのは自分」「(AIが正しいのか)判断するためには自分が勉強しないとわからない」といった、“最終的には自分次第”といった意見も。

さらに、「どちらともいえない/わからない」と答えた人の理由としては、「使ったことがないから」が多数に。「学校で使っていない」といった声もあり、学校や授業で使用していないので「生成AI」の勉強利用がイメージしづらい人もいるようです。

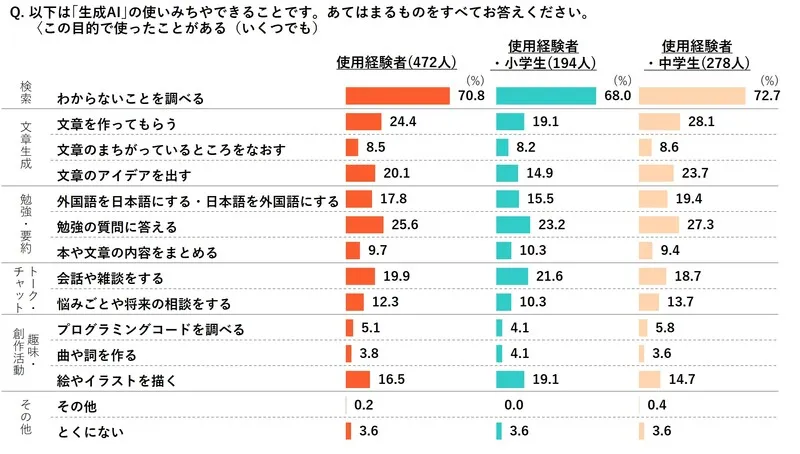

続いて、「生成AI」使用経験者に使用目的を質問。結果は以下の表のようになり、「わからないことを調べる」がトップとなり、検索エンジンのように調べものをする目的で使用している人が最多となりました。

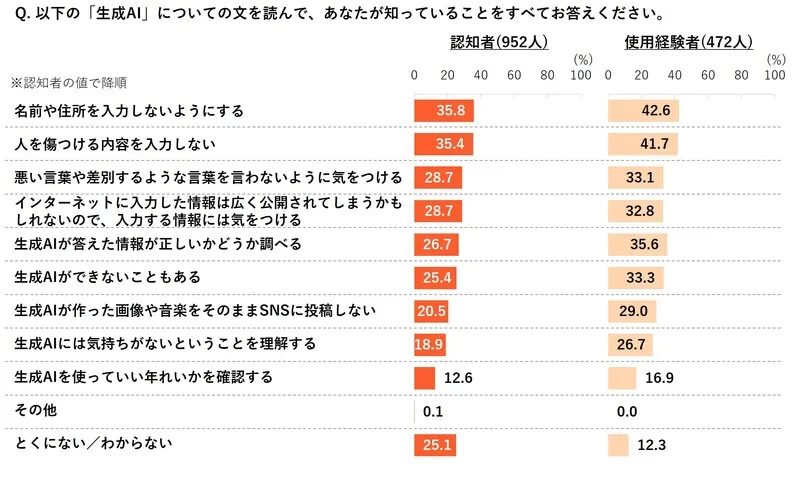

次に、「生成AI」認知者に「生成AI」を使うときに気を付けることを挙げて、知っている項目を聞いたところ、「名前や住所を入力しないようにする」が最も高い割合となりました。しかし、すべての項目において半数にも届いていないという結果に。利用上の注意点はあまり浸透しておらず、認識不足のまま利用している人が多いようです。

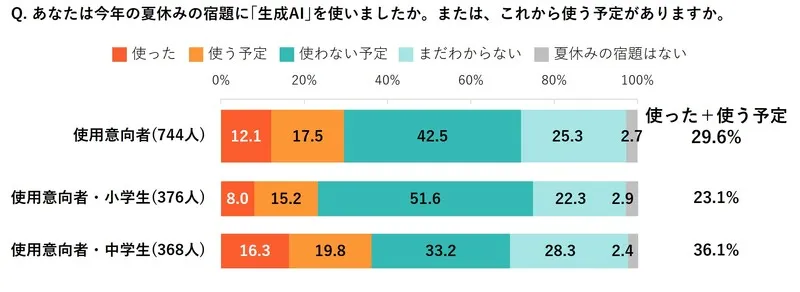

最後に、「生成AI」を「今後使うと思う」と回答した人に、夏休みの宿題に生成AIを使ったか(使う予定か)を質問。「使った」「使う予定」と回答したのは合わせて3割という結果になりました。また、小学生は半数以上が「使わない予定」と回答したのに対し、中学生は「使った」「使う予定」と回答した人が小学生と比較して高く、36.1%という結果となりました。

今回の調査からは、小学4年生~中学3年生1,200人のうち、「生成AI」を知っているのは8割程度、実際に使ったことがあるのは4割程度ということや、「生成AI」は自身にとって良いものとなってくれる期待がある一方、不安を感じる人もいること、使用目的は調べものをする目的が多いということ、利用上の注意点はあまり浸透していないことなどが明らかとなりました。

まだまだ発展途上とも言える「生成AI」。今後、子供たちにとって良い影響をもたらすものとして発展していくことを願います。

情報提供元: マガジンサミット