連休明け、退職代行会社には依頼が殺到しています。

その中には就職したばかりの新社会人も・・・

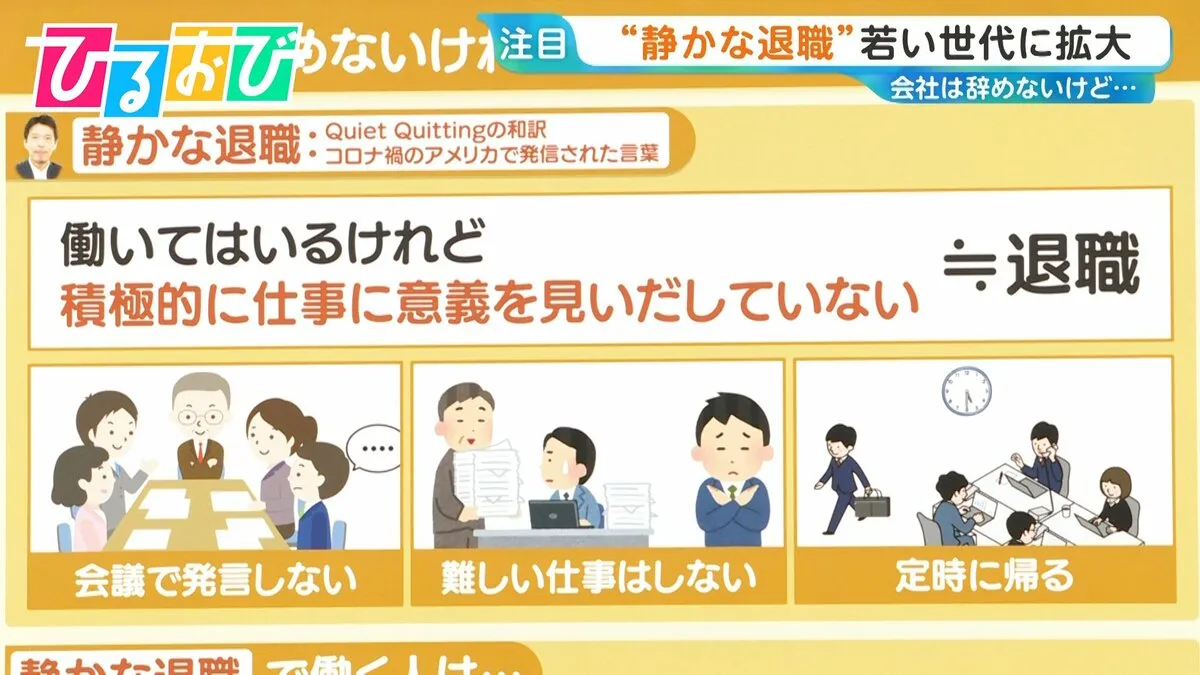

早期離職の理由は?さらに、若い世代に広がる“静かな退職”とは?

雇用問題に詳しい専門家に聞きます。

【写真を見る】仕事は辞めないけど…“静かな退職”という働き方 GW明けに“退職代行”急増 若手の早期離職の要因は【ひるおび】

GW明け 退職代行に依頼急増

退職代行サービス「モームリ」への依頼数を見ると、ゴールデンウィーク明けの5月7日は256人。GW期間中は過去最多の833人に上りました。

大正大学 招聘教授 海老原嗣生氏:

僕ら人事をやってる人間からすると、昔から「3日・3か月・3年」って言うんですよ。つまり入ったばかりのときに辞めやすい。それから3か月4か月経つと里心がつく。で、3年以内にやめる。この三つで昔からすごく辞めているんです。

3年離職率は80年代から3割なんですよ。そのうちの半分弱、大体15%ぐらいが1年以内に辞めているんですよね。変わったわけじゃなくて、このサービスが頭がいいんですよ。

「モームリ」の場合、料金プランは会社員の場合で2万2000円、アルバイトの場合が1万2000円となっています。

「モームリ」は一般の企業が請け負っている代行サービスですが、組合が退職代行に取り組んでいるところもあります。それが東京労働経済組合が行っている退職代行「ガーディアン」です。退職依頼など、全てLINEで完結します。

≪ガーディアンでの実際のケース≫

・飲食業に就いていた20代の男性が長時間労働で退職を決意

・直接上司に退職を伝えたが、人手が足りないなどと先延ばしにされ、精神的に追い詰められる

・連休明けに玄関から出ることができなくなり、出社をせすに退職代行を依頼

男性は、「ゴールデンウィーク中に考えて、長期休暇中に会社と離れているこのタイミングで確実に辞めたかった。間に代行に入ってもらってほっとした」と話しています。

ゴールデンウィーク明けというタイミングについて、「モームリ」の代表を務めている谷本慎二さんは、

「ゴールデンウィーク最終日の夕方から昨日の午前中までで70件ほど一気に依頼が来た。休みの期間で今まで嫌だったこと、つらかったことがフラッシュバックしてしまって退職を決める人が多いと思う」と話しています。

経済評論家 加谷珪一氏:

大学などでもそうですけど、ゴールデンウィーク明けってやっぱりいろいろ考えちゃったりするので、時期的にはそうなりやすいタイミングですよね。

しょうがない面があるかと思うんですが、もうちょっと考えた方がいいかもしれないし、でもやっぱり我慢ができなくて言いづらいんだったらこういうサービスを頼むのも一つの手ではないかと思います。

コメンテーター 副島淳:

退職に対するハードルがやっぱり下がってるのかなとは思います。もちろん心身をちょっと痛めてしまってという場合などいろいろな退職のケースはあるとは思うんですけど、退職に対する考えや意識みたいなものが、こういった退職代行サービスがあるとどんどん下がっていくのかなと見ています。

「モームリ」では、退職代行を依頼した833人のうち、新社会人は107人と1割を超えています。理由としては、

・入社前と後で契約内容に違いがあった

・人間関係に悩む、仕事が合わない

などがあるそうです。

コメンテーター 栗栖良依:

退職後どうなのかなという再就職の部分も気になりますし、簡単に辞められるという成功体験を1回してしまうと、転職後もまた1万いくらとか2万いくら払って簡単に退職できちゃうんじゃないかなっていう…中長期でその方たちがどういうふうに仕事に就いていくのかをちょっと見てみたいなと思いますね。

大正大学 招聘教授 海老原嗣生氏:

半分ぐらい正しく、半分ぐらい違うかなと思うんですよ。

まず、入るまで企業はすごくいいことを言うわけでしょ。入ったら違ってたというリアリティーショックを受けて辞めるのは、世界中どこでもそうなんです。

ただし辞めた本人は相当やばいなと思ってるんです。今度は企業をちゃんと見なきゃいけない。上辺だけの給与とか上辺だけの企業の大きさとか人気ランキングとかじゃなくて、小さくてもいいから本気のところを探すというふうになってきて、2回目か3回目ぐらいで定着するという形になっています。僕は全然安心していますよ。

コメンテーター 栗栖良依:

ならちょっと安心しますね。

若い世代の早期離職の要因は

早期退職の要因について日本リスクコミュニケーション協会によるとー

1位:仕事内容のミスマッチ

・仕事が合わない

・仕事のイメージと実際の業務のギャップ

2位:労働条件への不満

・労働時間が長い

・休日がない

3位:処遇の不満

・将来の昇給

・昇進の見通しに失望するなど

その他、職場環境として、▼相談できる人がいない▼新人研修がなく孤独感を感じるなどの回答がありました。

上司や先輩からの指導に過敏に反応しやすく、先輩の何気ない一言が決定打となり休暇中に悩み抜いた末、連休明けに退職を決意するケースもあると分析されています。

退職代行サービスについて街の人はー

「職場の環境も人によって違うし、そういうのを使わざるを得ないような精神状態の人もいると思うんで、僕は賛成派ですね。」(23歳・新社会人)

「上司の方にやめたいとか、弱い言葉を言うのはちょっと勇気いるなって思う。そういうのがあるとありがたいなと思います。」(18歳・新社会人)

「使われる職場が悪いと思います。すぐに退職代行を使った人もいるけど、中にはもめてもめて使った人もいるんですよ。」(20代・会社員)

弁護士 八代英輝:

退職代行を使われるということは上司であったり経営者であったり、反省するところがゼロかと言われるとそうではないと思う。

簡単にやめたいという動機で使う人もいるでしょうけど、やはり会社側ともめてというところも実際あるので、雇う側の反省も、大きなものを突きつけられていると感じますね。

経済評論家 加谷珪一氏:

本来労働者は「もうやめます」と言えばそれで済む話で、辞める権利もあるので、そこは労働者の方もそれを自覚する必要がありますし、会社が無理に引き止めることもそもそもできないことなんですよね。ただ、それがうまくいってないから、こういうサービスが出来上がるので、これは働く側の人も会社側もね、これはちゃんと考えなきゃいけないかなと思います。

辞めないけれどこんな働き方も・・・

ゴールデンウィーク明けに退職を決める人がいる一方で、「会社の中にいながらにして退職をしているような人」もいるといます。

実際に退職はせず、必要最低限の仕事しかしない働き方で、『静かな退職』と呼ばれています。

『静かな退職』は、コロナ禍のアメリカで発信された言葉「Quiet Quitting」の和訳です。

具体的には・・・

▼会議で発言しない

▼難しい仕事はしない

▼定時に帰る

海老原氏は、

「欧米では、従業員の働き方としては一般的。そもそも日本では社員に対して、働いてくれることを求めすぎ」と話します。

大正大学 招聘教授 海老原嗣生氏:

欧米にも『静かな退職』はありますが、彼らは本当に働いてないです。日本人の『静かな退職』の人たちは向こうの標準ぐらいですよ。

今までは無茶して頑張らなきゃいけなかったわけですよ。それは夜討ち朝駆けで「言われたことは明日までにやってこい」とかいう無茶も全部やって、その分給料が上がっていくという仕組みだったわけですよね。その辺はもういいんじゃないですか?

経済評論家 加谷珪一氏:

人によって職に対する価値観が違うと思うんですよ。今は過渡期なので、これからはプライベート重視の働き方でいいよっていう人と、24時間戦闘態勢で俺はトップを目指してお金もらうぞっていう人に分かれていく過渡期なんだろうなという感じはしますね。

紆余曲折あるかもしれませんが、自分に合う職場を見つける一つのプロセスという感じはします。

コメンテーター 栗栖良依:

そういう方は大きな組織に一定数、昔からいるなと思っています。今それが多様化という形で肯定されるようになってきた、そういう時代の変化なのかなと思っています。

マイナビの行った調査では、20~50代の正社員に「静かな退職」をしているか聞いたところ、「静かな退職」をしていると回答した割合は44.5%と4割を超えています。

そう思う・・・14.5%

ややそう思う・・・30.0%

あまりそう思わない・・・32.9%

そう思わない・・・20.3%

答えたくない・・・2.4%

管理職の人に『静かな退職』という働き方について聞きました。

「多くの仕事は横のチームと連携してできている仕事だから、その中で自分はこれだけやればいいと一線引かれると寂しいかな」(50代・管理職)

「ポストが上がらないとできない仕事がある。そういう面白さがわからない人が増えると世の中も活気がなくなるような気がするので、そういう人が増えない方がいいのではないか」(50代・管理職)

恵俊彰:

会社側や管理職の方はこれから入ってくる方々とどういうふうに向き合っていけばいいですか?

海老原嗣生氏:

会社側が昭和の考え方を本当に捨てるべきですよね。

その代わり日本は仕事できない人もできる人も給料を一律で上げているから、大企業だと1000万近くまで、中堅でも800万までいっちゃうのでこれはもらいすぎですから、本当に早く帰る人は450万とか500万で止まったままにすればいいだけの話なんですよ。

それで差をつければ、本気で頑張っている人は納得するじゃないですか。

それは自由と自己責任だと思うんですよね。

恵俊彰:

みんな一緒じゃないんだから、会社もそれぞれで対応してほしいということですよね。

(ひるおび 2025年5月8日放送より)

==========

<プロフィール>

海老原嗣生氏

大正大学 招聘教授

雇用ジャーナリストとして30年

著書に「人事の成り立ち」「静かな退職という働き方」など

加谷珪一氏

経済評論家

元日経BP記者 著書に「貧乏国ニッポン」

中央省庁などに対するコンサルティング業務に従事

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「水道水がおいしい都道府県」全国1位は?“蛇口からミネラルウォーター”の地域も【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】