「不用品」と「不要品」の使い分けは?「一品」と「逸品」では出てくるものが違う?「対処療法」は合っている?「組織の体をなしていない」、何と読む?TBSテレビの言葉の番人、内山研二が最近気になった事例を紹介する。

はじめに

私の職場は「審査部」です。番組やCMなどの表現に問題がないかを確認し、どのような表現がより良いのかを探る職場です。その「審査部」で、放送表現や放送用語を担当しています。

「言葉はいきもの」といわれ、本来とは違う意味や使い方をしている言葉は多くあります。その本来とは違う意味や使い方を、どこまで許容できるかに悩まされます。そんな職場で出会った印象深い「言葉たち」をいくつかご紹介します。

よく耳にしますが、よく考えると「?」

多くの方は、朝起きてから夜寝るまで「スマホ(スマートフォン)」が手元にない時間のほうが少ないでしょう。ネット検索、メール、SNSはもとより財布の機能まで、「スマホ」は必需品です。

そんな「スマホ」をめぐってよく耳にするのに、よく考えると「?」となる表現があります。「充電切れ」です。

周囲の多くの人が「充電切れちゃう」「充電切れになる前に充電しよう」などと口にします。この場合の「切れる」は「電力がなくなる」という意味です。正確には「電池(の電力)が切れる」「バッテリー(の電力)が切れる」ですよね、と質問を受けました。

「充電」は「電池などに外部から電気を蓄えること」で、「電池」「バッテリー」そのものではありません。厳密に意味を考えれば「充電切れ」は「電池(バッテリー)に充電している途中で、充電することをやめる(充電することができなくなる)こと」となります。それでも「充電切れちゃう」「充電切れになる前に充電しよう」は、よく耳にします。

こうした表現がどうして広く使われているのでしょうか。「充電しなくては」という思いがあるため、対象である「電池」「バッテリー」が、行為である「充電」に置き換わったのでしょうか。

「電池が切れる」「バッテリーが切れる」「電力が切れる」などが望ましい使い方ですよと質問に答えましたが、「充電切れ」の広がりを止めるのは難しいでしょう。いずれ国語辞典に用例として掲載されるかも知れません。

どちらも「いらない」ものですが

「不用」と「不要」の使い分けを知りたいという相談がありました。さらに聞くと「不用品」と「不要品」の書き分けに悩んでいました。どちらも「いらないもの」に変わりはありません。

「不用」は「用のないこと」「役に立たないこと」といった意味で、対語は「入用」です。「不用になった本」「不用な施設」などと使います。

「不要」は「必要でないこと」「いらないこと」「求めないこと」といった意味で、対語は「必要」です。「説明は不要」「不要不急」「不要な出費」などと使います。

「不用品」と「不要品」は、どちらも「手放してよいもの」ですが、「不用」には「役に立たないこと」という意味があります。「役に立たないもの」には「壊れて使えなくなった」という意味も含まれます。

すると「不用品」には「壊れた物」も含まれると解釈できます。「不要品」は「いらなくなった物」、「不用品」は「壊れて使えなくなった物も含む、用のない品」と解釈できます。その点を考慮して使い分けるとよいのでは、と答えました。

答えたあとに「不用な人(役に立たない人)」「不要な人(必要ない人)」。どちらも言われたくないなと、ふと怖くなりました。

漢字「ひと文字」がもつ意味の広さ

ときどき耳にする「ずさんな運営をして、組織の体をなしていない」といった表現の「体」の読み方について考えさせられました。

多くの方は「てい」に馴染みがあるのではないでしょうか。「組織の『てい』をなしていない」と言うほうが、すわりがよく感じます。

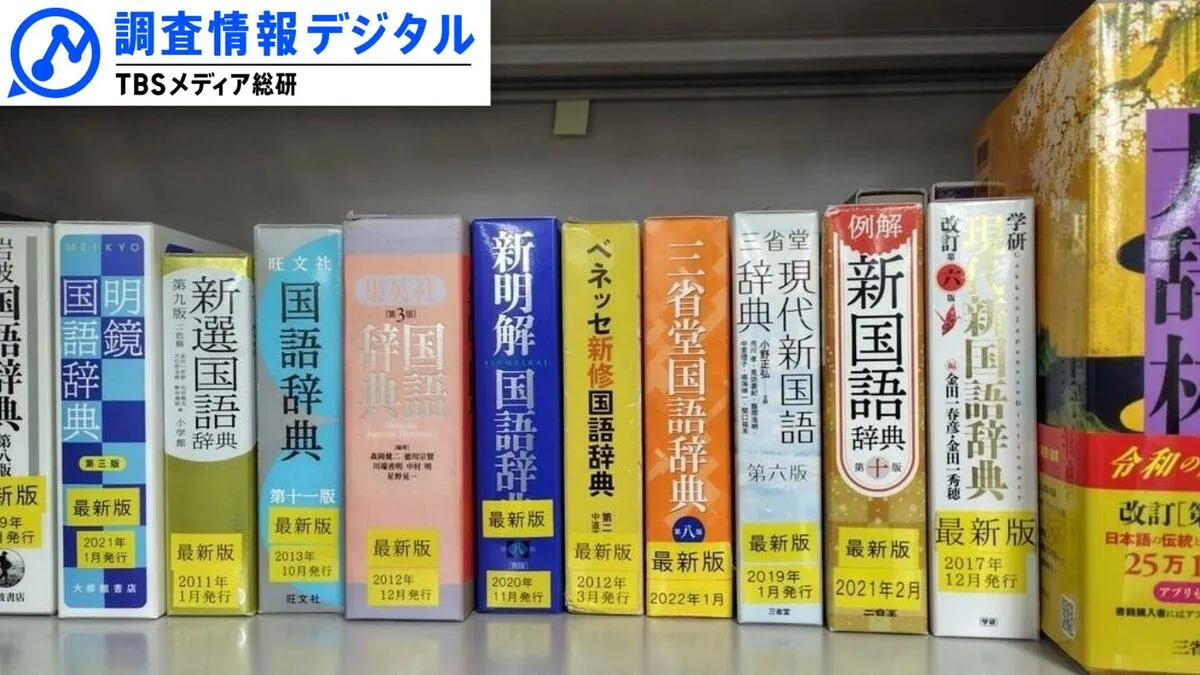

ところが、審査部で扱う14冊の国語辞典の掲載を調べてみると、「たいをなす」「たいをなさない」と掲載されています。「組織の『たい』をなしていない」となるのです。しかし、私を含め周囲も「てい」派が多く、「『たい』なの?」という反応です。

では「てい」はだめなのかと、国語辞典で「体(てい)」の項目を調べます。用例として「体(てい)を成している」を掲載する辞典(新明解国語辞典第八版・三省堂)がありました。こうしたことから、「たいをなす・たいをなさない」を読み方の基本にし、「ていをなす・ていをなさない」も許容できるということにしました。

ただ「たい」と「てい」の意味合い・解釈に差はないのかと、もう少し調べてみると「たい」について多くの国語辞典は「まとまった形」「形態」といった意味を掲載しています。一方、「てい」について、多くの辞典は「見た目」「姿」といった意味を掲載しています。

すると「組織の体(たい)をなしていない」は「組織が機能していない」という意味合いが強く、一方、「組織の体(てい)をなしていない」は「組織の実体がない」という意味合いが強いのではないかと解釈できます。

これは「体」という漢字「ひと文字」についての話ですが、読み方によって意味合いに差があるものは、まだまだありそうです。

「重ねる」は、どこまで許容できるのでしょうか

「甲冑(かっちゅう)」に、どんなイメージがありますか?「甲冑」は、胴を守る鎧(よろい)と、頭にかぶる兜(かぶと)の総称ですから、鎧兜姿の重厚な武将の姿を思い浮かべる方も多いでしょう。

ところが「甲冑=鎧」と間違えて「甲冑に兜のいでたち」「甲冑姿に兜をかぶり」といった表現をしてしまうことがあるようです。これでは「兜」の上に「兜」をかぶるという妙な出で立ちになってしまいます(そもそも、かぶれないでしょうね)。これも「重ね言葉」になるのかなと思いました。

その「重ね言葉(重言)」は、使い方によって強い違和感を与えます。「馬から落馬する」「電車に乗車する」などが典型的な例です。「馬」や「車」が連続して表記されますから、強い違和感を与えるため「誤り」と位置づけられます。

一方で、放送は「話し言葉」が中心です。耳にしたときに違和感があまりないものもあります。

例えば「いま現在」はどうでしょう。「いま現在、こちらでは○○○といった状況です」などと聞き覚えはありませんか?「いま」も「現在」も同じ意味なので「重ね言葉」といえます。ただ、「いま現在」を口にする場合は、「いま」または「現在」を強調したいときに口にすることが多いのではないでしょうか。

このように「重ね言葉」は、強調したいときに口に出ることがあるので、「話し言葉」として許容できるのではとも思っています。

また、「花が開花する」も「重ね言葉」なので、「花が咲く」などに言い換えれば違和感はなくなります。ところが「桜の花が開花する」というように「桜」という「新しい情報が加わると適切な表現になる」と解説する国語辞典(明鏡国語辞典第三版・大修館書店)があります。「桜の花が咲く」に言い換えられますが、この解釈は参考になります。

「重ね言葉」は正誤を判断するのが、難しいです。

「あいまいな記憶」に漂う言葉

その言葉をおぼえたのはいつ、どこで、どうして、などと記憶をたぐるのは難しいです。その言葉は「そう言わないのだ」と知ったときは、さらに記憶をたぐる難しさを感じます。まさにそんな「あいまいな記憶」の中に漂っていた言葉がありました。

「うろ覚え」です。「うろ覚え」はご存じのように「ぼんやりと覚えていること」「不完全な記憶」といった意味です。これを「うる覚え」と記憶していたのです。いつ、どこで、どうして記憶したのか、かなり前のことのようです。

国語辞典を調べると「うる覚えは誤り」と掲載するものがあり、「あれれ」となりました。60歳を過ぎた最近まで長いこと「うる覚え」とつき合っていたのですから、これまで日常会話のなかで「うる覚え」を口にした回数はそれなりにあったはずです。

けれども「間違っているよ」と言われた記憶はないようです。一方、三省堂国語辞典第八版には「なまって、うるおぼえ」と掲載されています。もしかすると「なまった」環境の中で覚えてしまったのかもしれません。「記憶はあいまいなものだなあ」と恥じながらも、「あいまいのままでもよかったのになあ」という声が心のどこかで響いたのは確かです。

とはいえ「『うろ覚え』としっかり記憶しよう」と、自らに言い聞かせました。

どちらも美味しいのです

「当店自慢の『いっぴん』です」と出てきた料理があるとします。「いっぴん」には「一品」と「逸品」があります。では、「当店自慢の一品です」と「当店自慢の逸品です」とでは、出てきた料理は違うのでしょうか。

「一品」「逸品」ともに「最もよい品」と共通する意味があります。

「一品」は「いっぴん」と読みますが「ひとしな」とも読むように、「一つの品(物)」の意味があります。一方、「逸品」には「一つの品」という意味は含まれていません。このことから「当店自慢の一品です」は、「一つの品」「一品料理」ということになります。

「当店自慢の逸品です」は、「一つの品」に限りませんので「品数の多い」料理かもしれません。どちらも美味しい料理に違いありませんが、「一品」と「逸品」…どんな料理が頭の中に浮かびますか?

放送では「一品」も「逸品」も「いっぴん」と読むので、「おすすめの一品」という場合は、「ひとしな」と読むことで「逸品」との混同を避けられますよとしています。また、「天下一品(=比べるものがないほど、すぐれているもの)」は四字熟語なので「天下逸品」は使いません。「逸品」を使いたいときは「天下の逸品」となります。

「発音」も大切です

発音が似ていることから、間違えてしまう表現があります。特に放送の場合は、発音と表記が対になることが多いので、発音がうろ覚えですと、表記も間違える可能性が高まります。

そんな言葉に「対処療法」があります。医学用語の「対症療法」を誤ったもので、「たいしょ」「たいしょう」と「う」の有無だけですし、「対処」は馴染みのある言葉ですから、つい「対処療法」としてしまいます。

「対症療法」は、根本的な治療ではなく、高熱に対して解熱剤を使うといった「症状に対する治療」のことです。本来は医学用語ですが、転じて「その場しのぎの処理」といった意味でも使われるケースは多くあります。「根本的な解決とはいえない判断」という意味で「その判断は対症療法に過ぎない」といった使い方をしますね。

「対処」を使うのであれば「その判断は一時的な対処に過ぎない」「その判断は暫定的な対処に過ぎない」といった表記になるでしょう。発音が似ていますし、似たような使い方もできますから、うろ覚えですと間違えてしまうのです。ただし、「症状に対処するための療法」を略した「対処療法」が許容される日がくるのかもしれません。

おわりに

この仕事に関わって7年がたちました。「言葉の使い方」「表現の仕方」を調べて記録するうちに、正誤の判断ができないものが増えてきました。

最初のころは正誤の判断が容易だった「言葉」が多かったのですが、記録の数が増えるにつれ、何となく後回しにしていた「言葉」たちが列に並んでいて、気づくと目の前にいたのでした。その「言葉」たちの「表情」は複雑で、どうしたものかと腕組みします。

日本語は良くも悪くも「あいまい」なのですから、「あいまいは、あいまいのままでよいのかも」と、思うこともあります。ただ、相談が寄せられれば、返す必要があります。腕組みを解いて、額に手をやり、頭を抱えて、その「言葉」と「にらめっこ」…そんな日々です。

<執筆者略歴>

内山 研二(うちやま・けんじ)

1963年生。1987年東京放送入社。ラジオ記者、ラジオ制作、ラジオニュースデスク等を経て、2018年より審査部。

【調査情報デジタル】

1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。

・エアコン「1℃下げる」OR「風量を強にする」どっちが節電?誤解の多いエアコン節約術【ひるおび】

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】