JR大塚駅そばにある「マスジド大塚」にて

JR山手線の大塚駅南口から数分のところにある、イスラム教のモスク「マスジド大塚」。 玄関部分の白い壁と緑色のドーム型の屋根が印象的です。

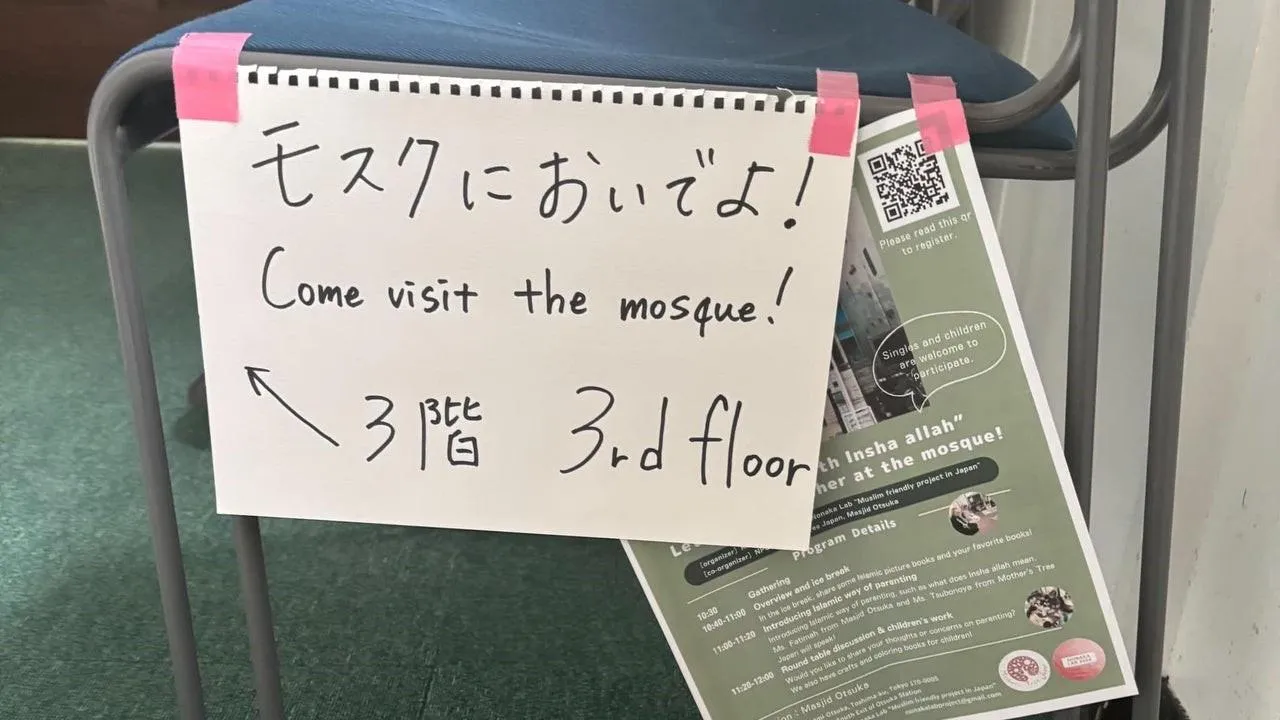

【写真を見る】大学生たちが企画した、子育てについて自由に語り合うイベント「モスクにおいでよ!」

1月25日に訪ねて玄関を入ると、張り紙に「モスクにおいでよ!」と大きく書いてあります。

その横のチラシには「宗教・国籍の垣根を越えて、ママさん同士で子育てについてなんでも話してみませんか?」とありました。

「子育て」の話題を通じて、イスラム教徒と交流する

この日集まったのは、子供たちとそのお母さん20人以上。ムスリムつまりイスラム教徒と、そうでない人が半々ぐらいです。

司会進行役は、企画した慶應義塾大学SFCの野中ゼミ「ムスリム共生プロジェクト」の学生たちが務め、まずはいろんな絵本を紹介しました。

その一つが、子供向けのイスラムのマナーを、単語でアルファベット順に説明した絵本「アフラークのAからZ」。

「E」のところでは、「Eはイーティングです。(中略)食べ終わったら、いつも『アルハムドゥリッラー』と言いましょう」。

「アルハムドゥリッラー」とは文字通りだと「神に賞賛あれ」という意味だそうですが、ゼミの先生、野中葉さんによると、日常会話では「おかげさまで」に近いニュアンスで使うということです。

また、例えば、学校の試験の点が良かった時だけでなく、悪かった時も使うということです。

野中さんはその場で「先ほど、マスジド大塚のファーティマさんに久しぶりにお会いして、『お元気ですか』っていうと『アルハムドゥリッラー、元気です』と返ってきました。神様のおかげで、元気なんです、と。自分たちができていることとかは、一応自分のおかげでもあるんだけど、神のおかげでもあるみたいな感じです」と説明しました。

また、マスジド大塚のファーティマさんは「野中先生がおっしゃったように、子供が100点をとったら、アルハムドゥリッラー。0点取ってきてもアルハムドゥリッラー、なんです。外見的に良いことでも悪いことでもアルハムドゥリッラーです。一見悪いことの後ろに何か実はすごくいいことが隠されてるかもしれない。神様がそう決めたんだったら、それはベストに違いない、と考えるんです」と補足しました。

この企画には、外国人女性の産前産後をサポートするNPO「Mother’s Tree Japan」も協力していて、事務局長の坪野谷知美さんは「日本では、子育てのプレッシャーもあって、時にひとりで抱え込むお母さんもいますが、自分の努力と神様のおかげでもある、と考えると、心が軽くなるかもしれません」と支援の体験から語っていました。

様々な国籍の人が利用しているマスジド大塚は、設立当初から地域に開かれたモスクを目指していて、イスラム文化を紹介する機会を設けたり、モスク関係者が地域のごみ拾いに参加したり、近くの池袋で行われている生活困窮者への炊き出しに食事を提供したりしてきました。

地域との大きなトラブルはないですが、偏見、誤解が全くないということでもなく、野中ゼミの学生たちは「直接交流する機会をさらに増やし、理解を広げよう」と、コロナ流行下、モスクで主に利用者から食料品を集め、地域の「子ども食堂」に提供するフードドライブを続けてきました。

その中から、「子育て」を通じた交流「モスクにおいでよ!」が生まれ、この日で3回目でした。

グループに分かれ、参加者が自由に子育てについて語り合った後、グループを代表して学生が、話したことを発表しました。

一人の学生は「ムスリムママの方から、人に頼るっていうことは現世で良いことをするチャンスっていうふうに捉えてみんな頼んで、それをやるっていうことで、私も含めてすごく、心の余裕とか、何かそういうところを持てました」と話しました。

4年間関わって感じたこと

学生のリーダー、工藤秋依さんは「ハラールフードが業務スーパーで買えるっていう話だったり、このマスジド大塚では、毎週土曜日、1階で集まって、お母さんたちと子供たちがご飯食べてるよっていう話が聞けたりしました」と報告しました。

工藤さんはこの春、卒業で、フードドライブやこの企画に4年間関わってきましたが、「文化や宗教の違いから起きる摩擦を、対話や交流を通して調整し、解決するため、微力ながら活動してきましたが、大学の後輩やきょう集まった人たちの姿を見て、担い手は増えてきたと思いました」ということでした。

参加者の中には、モスクに入ったのは全く初めて、という人もいましたが、「こういう機会がなければ入れない場所だろうって、私自身、壁を作ってたんですけれども、きょうこのあと、勉強会があるっておっしゃってて、いつでも参加OKですよと言われました。いろんな人にも、こういうことが伝わるといいなって思います」

「ここは子供を自由に遊ばせてもいいし、騒いで走り回ってますみたいなことをお聞きした時に、本当にびっくりしました。そういうのがあったら、なんか私ももっと楽に子育てできたなって感じました」と話していました。

イスラム教徒と地域で共生するヒント

イスラム教徒、ムスリムは世界の人口の4分の1を占めるとみられ、日本でも確実に増えています。モスクは日本国内、少なくとも150はあるとみられます。

イスラム教徒の暮らしは、自分たちとはかけ離れている、つながることもない、という思い込みが、日本社会の中にはまだまだあります。その壁をなくすための接点を増やそうと、大塚のモスク「マスジド大塚」、NPO「Mother’s Tree Japan」と協力して、慶應義塾大学SFC野中ゼミ「ムスリム共生プロジェクト」の学生たちが続けている試みには、違いを超えて地域に暮らすヒントが様々あると取材して、感じました。

(TBSラジオ「人権TODAY」担当・崎山敏也)

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】

・【検証】「布団の上に毛布」が暖かい説 毛布は布団の「上」か「下」か 毛布の正しい使い方【Nスタ解説】