『教育虐待』という言葉を知っていますか?

「親が子どもの心や体が耐えられる限度を超え、教育を強制すること」を指します。勉強だけでなく、スポーツや音楽も含まれます。

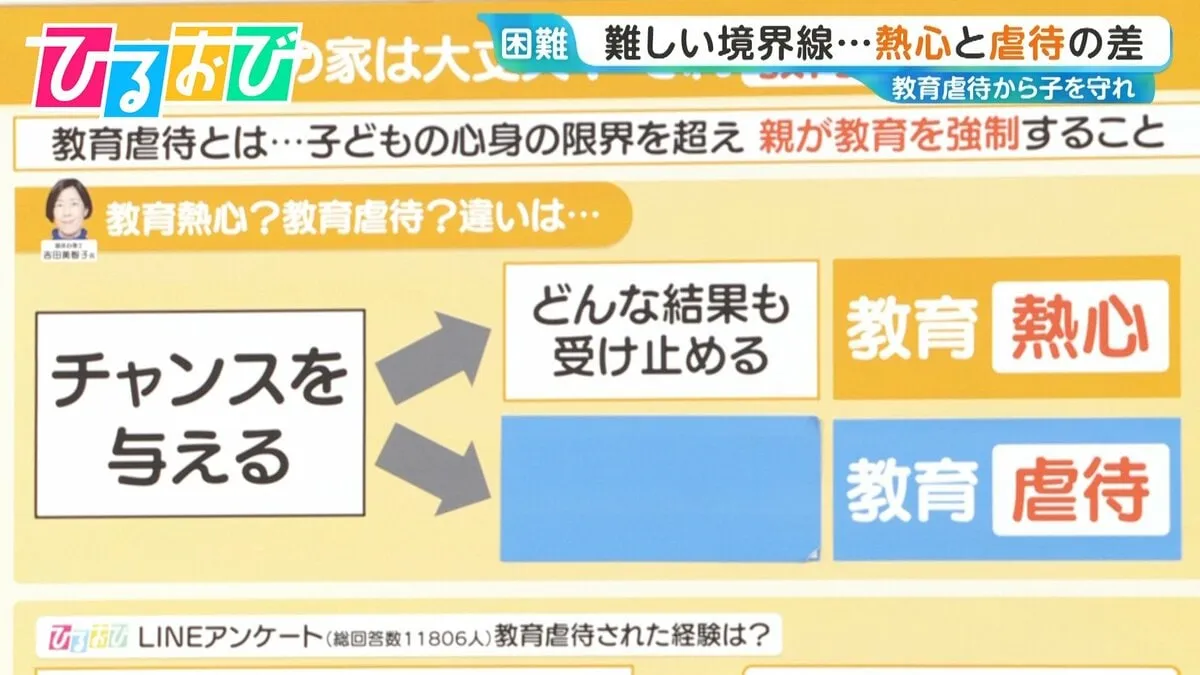

【写真を見る】「教育熱心」と「教育虐待」の境界線は?背景に子育てへの不安も…起こさない“心構え”を専門家に聞く【ひるおび】

街の人はー

「親の考え方や価値観などを全部子どもに押し付けるイメージ」(30代)

「ピアノを習わされていた。本当にやりたくなかったんですけど。親はちゃんとした子どもを育てて、ママ友とか世間に対してアピールしたい人だったんですよ。」(20代)

「親からの教育への重圧とかプレッシャーとかそういうものが強くなっちゃったものなのかな」(20代)

「正直難しいところ。(子どもが)嫌がっているのがわかったら無理かな」(40代)

はたして教育虐待の線引きはどこにあるのでしょうか。

これまでスクールカウンセラーや教育相談員を務めてきた臨床心理士の吉田美智子氏に聞きます。

「教育虐待」は愛情があっても起こりうる

子どもの心身の限界を超え親が教育を強制する『教育虐待』。

臨床心理士の吉田美智子氏によると、「子どもを愛している一般的な家庭であっても起こりうる」と言います。

コメンテーター 高橋みなみ:

親の期待などによって子どもの自由が奪われてしまうことが教育虐待なのかなと思うんですけど、この線引きみたいなものがすごく難しいですよね。

子どものためと思ってやっていたことの全てが教育虐待になるのかっていうとそうではないのかもしれないですし、本当に難しいと思います。

臨床心理士 吉田美智子氏:

お子さんがやりたい場合は、それを親がバックアップしてくださるととてもありがたいんですけれど、子どもはその気持ちがないのにお父さんとかお母さんの顔色をみながら「やったほうが親がハッピーなんじゃないか」と思ってやったりとか。

結果自分の気持ちを言えなくなってしまうというのが線引きのところの違いなのではないかと思います。

『教育熱心』と『教育虐待』の違いは

『教育熱心』と『教育虐待』の違いどこにあるのでしょうか。

吉田氏は、チャンスを与えた後「どんな結果であっても受け止める」のが『教育熱心』。「自分の理想の結果を求める」のが『教育虐待』につながるとしています。

恵俊彰:

教育熱心と教育虐待って、割合でいうとどのぐらいですか?

教育アドバイザー 清水章弘氏:

線引きが非常に難しいと思うんですけれども、教育熱心な方の中で、僕の体感で言うと

1割くらいはひょっとしたら教育虐待にあたるんじゃないかなと感じる方はいます。

「ひるおび」で行ったLINEアンケート(総回答数11806人)では、教育虐待をされた経験について、「ある」と答えた人は16.2%となりました。

「親戚と学歴で争うために今日勉強させられている感じ。『お前は親戚の中で一番優秀でなければならない』と叱咤された」(50代)

「テスト100点、通知表10でないと必ず怒られる。女だからということで、塾も大学進学もさせてもらえなかった」(50代)

「習い事をやめさせてもらえなかった。辞めるなら、今までのお金を払うよう言われた」(40代)

“教育虐待”リスクチェック

吉田氏考案の、“教育虐待”リスクのチェックリストです。

【1】子どもには親より高いところを目指してほしい

【2】どうせダラダラするなら習い事をする方が有益だと思う

【3】子どもの頃に始めたら少しの努力でできるようになってお得だと思う

【4】たくさん習い事ができるのは幸せ・恵まれていると思う

【5】子どもには適切な意思決定が難しいのだから、親が決めるし、その方が子どものためになる

【6】習い事を始める前に子どもの気持ちを確認するが、後から子どもの気持ちが変化しても受け付けない

【7】子どもの気持ちを確認するが、親の願い通りになるように誘導してしまう

【8】習い事には費用対効果を求めてしまう

【9】子どもが親の期待に応えないとがっかりしてしまう

【10】人より早く、たくさん学ぶことで勝ち組になれると思う

吉田氏によると、

5つ以上にチェックがついた方、また【5】【6】【7】にチェックがついた人は要注意です。

恵俊彰:

子どものころに始めたら絶対得でしょう、英語とか。

それから「たくさん習い事ができるのは幸せ・恵まれていると思う」

ありがたいんじゃないですか、なんでもやれるのではと思っちゃいました。

⑩の項目にチェックをつけた高橋みなみさん。

コメンテーター 高橋みなみ:

自分の実体験もあって。私は14歳ぐらいからこの世界で仕事をしていたので、早めにいろいろなことを学ぶと人生にいきてるなと思ったんですけど。ただ実際に自分が子育てが始まったらチェックする項目が増えちゃいそうだなと思いながら丸をつけてました。

教育虐待をしてしまった経験がありますか?

ひるおびLINEアンケートでは、「ある」と答えた人が5%。「もしかしたら」と回答した人が18%と、2割弱の人が心当たりがあるという結果になりました。

「息子が幼稚園のとき 外で友達の声が聞こえていたが塾の宿題が終わるまで遊ばせなかった」(50代)

「小学校卒業まであらゆる習い事を経験させました。子どもが嫌がっていても

親として経験させたかった。」(40代)

なぜ教育虐待は起きるのか

教育虐待の背景には、親が子育てにより自己実現を果たそうとする「歪んだ愛情」の他に、子どもの幸せを願うあまり「不安によって暴走」してしまうこともあるといいます。

▼将来の不安

AIなどの登場で子どもの将来が予測できずに不安

⇒早期教育や塾通いが加速

▼子育ての不安

子育てのお手本がなくネットやSNSでなどで極端な成功例を参考にする

⇒自分の子どもには合わないことも

▼子どもの資質に対する不安

自分の子どもより周りの子たちの方が優れてみえて不安に

⇒周りの子たちに追いつくように習い事などが増加

教育アドバイザー 清水章弘氏:

積極的なご家庭だと、たくさんの情報を収集しようとします。

SNSで自分と近い環境の情報が入ってきたり、より教育熱心な方を見て焦ったり、オンラインサロンなどもありますから、やや偏った情報が入ってくることによってよりそこが鋭くなってしまう可能性も出てきますね。

大切なのは「理解」と「共有」

吉田氏は、教育虐待をしないために気を付けるべきことは、「理解」と「共有」だといいます。

まず、子どもは自分とは別の人格だと「理解」する。

3歳ぐらいまでの幼い頃は密着した子育てが必要ですが、成長につれ親離れしていきます。そこが、子どもは「別の人格」だと理解するチャンスとなります。

また、不安を1人で抱え込むと子どもにぶつけてしまう可能性があるので、家族や友人と不安を「共有」することで冷静になれることもあります。

恵俊彰:

別の人格と理解すると言葉にするとそうだなと思いますけど

本当にそれが理解できるのかどうか。どうしても期待をしてしまいますし。

コメンテーター 高橋みなみ:

自分があなたのためと言ってやっていることが、自分のためになっていないか

一度立ち止まってみることがすごく大事なのかなと思いましたね。

教育アドバイザー 清水章弘氏:

“可能性の信頼”という言葉があるんですけど、可能性をどれだけ信じることができるか。

その子の可能性は無限大であるという前提で子育てをする。

それがまたリスクに繋がりはするんですけれども、子どもの可能性を信頼して任せる、

委ねてみる。その方が結果的に後伸びすることが多いので、そういったことを理解するのが大事かなと思います。

とはいえ意識をすぐに変えるのは難しいし、相談相手を見つけるのも大変…

吉田氏は「カウンセリングも手段の1つとして考えてほしい」と言います。

臨床心理士 吉田美智子氏:

第三者に話すとそれだけで落ち着いて、

ご自分で「ああ!」と気づかれる方もすごく多いです。

カウンセリングの対象は、親・子両方だということです。

(ひるおび 2025年5月14日放送より)

==========

<プロフィール>

吉田美智子氏

臨床心理士

カウンセリングルーム・はこにわサロン東京 代表

スクールカウンセラーを15年以上経験

清水章弘氏

教育アドバイザー

東大在学中に「勉強のやり方」を教える塾を起業

教育関連の著書は海外で広く翻訳されている

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「水道水がおいしい都道府県」全国1位は?“蛇口からミネラルウォーター”の地域も【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】