皮膚を介しても発症するという「食物アレルギー」。そのメカニズムを、東京大学などの研究チームが世界で初めて解明したと発表しました。将来的には「塗り薬」で防げるようになるかもしれません。

研究チームの1人、東京大学大学院 農学生命科学研究科准教授の村田幸久氏に聞きます。

【写真を見る】肌から体内へ「食物アレルギー」メカニズム初解明 “塗り薬”で予防も 東大研究者が解説【ひるおび】

子どもの食物アレルギーが増加

食物アレルギーとは、特定の食べ物に含まれる成分(アレルゲン)に対して体の免疫システムが過剰に反応し、体に不利益な症状を引き起こす状態を指します。

主な症状は、▼かゆみ・蕁麻疹▼腹痛・嘔吐▼咳・呼吸困難▼唇・まぶたの腫れなど。

命に関わるアナフィラキシーショックが起こることもあります。

日本学校保健会の調査によると、食物アレルギーがある子どもは2013年には40万7546人でしたが2022年は52万6705人と、9年間で約1.3倍になっています。小・中・高すべての年代で増加しています。

原因物質として一番多いのが「鶏卵」(26.7%)。次いで「木の実類」(24.6%)、「牛乳」(13.4%)、「小麦」「落花生」「魚卵」などが続きます。

村田幸久准教授は、食物アレルギーがある子どもが増えている理由として

▼食べるタイミングの遅れ

▼食物が残りやすい密閉された生活環境

▼生活の工夫からくる腸内細菌の乱れ

を挙げています。

恵俊彰:

「タイミングの遅れ」とはどういうことでしょうか?

村田幸久准教授:

今のお母さん、お父さんは食物アレルギーのリスクがあることをご存知なので、生まれてすぐに何でも子どもに食べさせるということはないですよね。

口から先に入れば食べられるようになる“免疫寛容”が起こるんですけども、その前に皮膚に入ってしまうと(アレルギーの)抗体ができると言われています。

赤ちゃんに食べさせるものをちょっとずつ遅れてケアしながら与えることが、少しずつ皮膚から入るリスクを上げているのではないかと思います。

食物アレルギーは皮膚を介しても発症

食物アレルギーの要因として、食事だけでなく乳児期の皮膚炎(肌荒れ)があります。肌荒れした皮膚からアレルギーの原因となる食物が入り込むことで発症してしまうのです。

例えば卵アレルギーのケースではー

▼家族の手などに付着した「卵のアレルゲンとなるたんぱく質」がソファーや毛布などに付着

▼乳幼児が肌荒れなどで皮膚のバリア機能が弱っている状態で触れると、たんぱく質が体内に入り、抗体が作られる

▼卵を口から食べた際にアレルギーを発症してしまう

恵俊彰:

食べてなるのではなくて、皮膚からということですね。

コメンテーター 山之内ずす:

知らなかったです。食べた後に口や手を念入りに拭くことで抑えることはできないんですか?

村田幸久准教授:

もちろん抗原の量を減らすことはできますけど、目に見えていない卵や牛乳の分子を完全に除去するのは難しいです。

昔の風通りが良い家と違って、今のマンションは密閉したような状況ですから溜まりやすい。そういう機密性のあるところで食べたり料理したりしたときに手に付いたものが、子どもの皮膚から入るのを防ぐのはなかなか難しいですね。

今回解明されたメカニズム 発症予防の「塗り薬」も

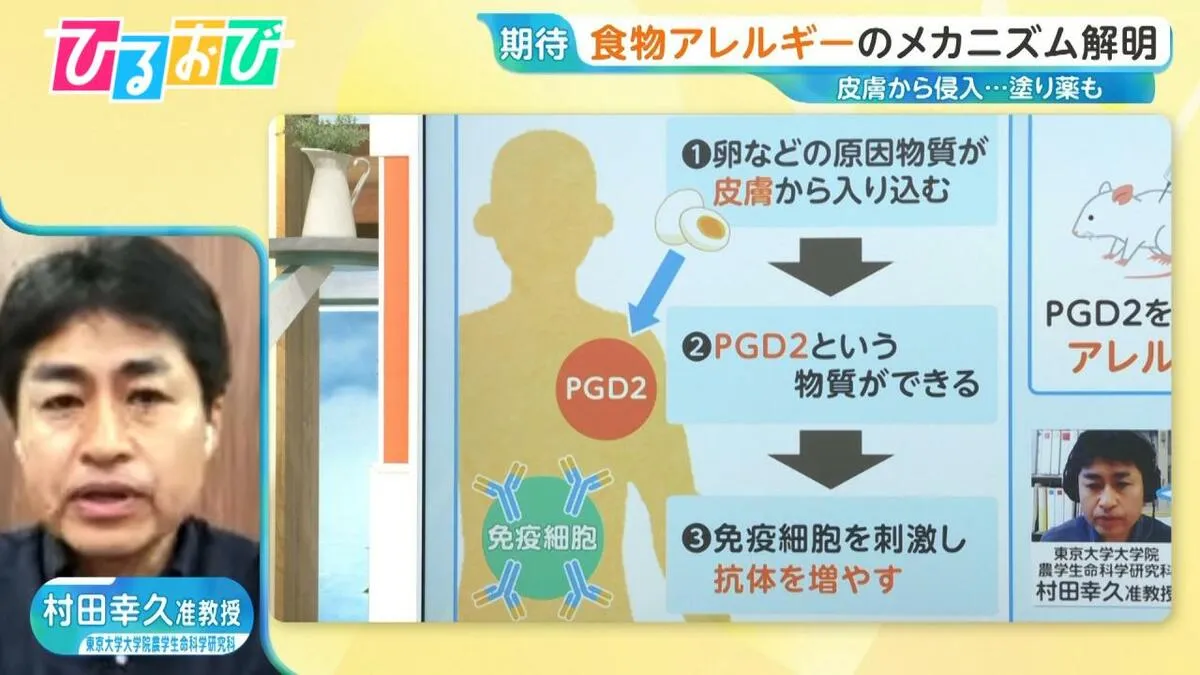

今回、東大チームなどの研究で、卵などの原因物質が皮膚から入り込むと、体内で「PGD2」という物質ができ、この物質が免疫細胞を刺激し抗体を増やす働きをすることが分かりました。

マウスの実験で、この「PGD2」を抑える薬を皮膚に投与するとアレルギー症状が抑えられたという結果も出ています。

村田准教授は、「将来的に赤ちゃんの皮膚につける薬を実用化して、アレルギーの発症予防に役立てたい」としています。

村田幸久准教授:

「赤ちゃんの皮膚を保湿して守ってあげましょう」というのは以前から言われていました。

でも抗原が入ってしまうリスクはゼロではないですよね。皮膚に抗原が入ってしまったときに出るシグナルを私たちが見つけたんですが、これがプロスタグランジンD2(PGD2)というものなんです。

皮膚をバリアで守り、かつ入ってきたとしてもこのPGD2のシグナルを薬で抑えていれば、更なる予防に繋がるんじゃないかというところが私達の発見です。

これを今後実用化して、皮膚の塗り薬として予防に役立てるようなものを作りたいと思っています。

コメンテーター 渡辺満里奈:

それで守れる薬ができたら、安心できますよね。

赤ちゃんってすぐに肌荒れしちゃったり、カサカサになっちゃったりするので。

弁護士 八代英輝:

この薬によって、将来的に例えば「そばアレルギー」の子がそばを食べられるようになったりというところまで期待できるんでしょうか?

村田幸久准教授:

今は予防の話をしてますけども、抗体にはある程度サイクルがあります。ずっと一生残るものではないので、予防と言いながらも、皮膚をちゃんと守ることで少しずつ抗体が減っていくような結果は動物では出ているんですよね。

それが人に適用できるかは今後検証していって、治療にも役立てれば、非常に理想的だと思っています。

(ひるおび 2025年7月14日放送より)

==========

<プロフィール>

村田幸久氏

東京大学大学院 農学生命科学研究科准教授

“世界初”肌からの食物アレルギー その発症メカニズムを解明

・エアコン「1℃下げる」OR「風量を強にする」どっちが節電?「除湿」はいつ使う?賢いエアコンの使い方【ひるおび】

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】