絵本「ともちゃんのおへそ」と、さいたま市岩槻区の「ともちゃん地蔵」

「ともちゃんのおへそ」という絵本があります(「夢工房」発行、2000年初版)。

1945年8月の日本の敗戦前後、中国の東北地方、当時の満洲には大勢の日本人がいました。

ソ連軍が攻め込み、混乱する中、日本へ向かう避難の途上や入れられた収容所では、寒さや飢えで大勢の子供たちが亡くなりました。

その実話を元に「ともちゃん」という男の子を主人公にしたお話です。

「ともちゃんのおへそ」出版後、亡くなった子供たちを慰める「ともちゃん地蔵」が全国4か所に建てられました。

そのひとつが、さいたま市岩槻区にあります。

中国東北地方では当時、家族が亡くなったり、はぐれてしまって、日本に帰る機会を失い、中国人家庭に引き取られたり、結婚して中国で暮らし続けた人たちがいました。

中国残留孤児(13歳以上は女性が多く、中国残留婦人)と呼ばれます。

1972年、日本と中国の国交が回復して以降、6,700人以上が帰国しました。

帰国した人たちが大勢暮らす地域のひとつが、さいたま市岩槻区です。

慈恩寺玄奘塔の敷地内にある、岩槻の「ともちゃん地蔵」は、岩槻に暮らした元残留婦人が、慈恩寺の協力を得て、自分のお金を出して建てました。

岩槻で開かれた「ともちゃん地蔵と中国残留日本人について知る会」

7月5日(土)、岩槻区の「ふれあいプラザいわつき」で「ともちゃん地蔵と中国残留日本人について知る会」が開かれました。

会ではまず、絵本の読み聞かせや、ともちゃん地蔵が建てられた経緯の説明がありました。

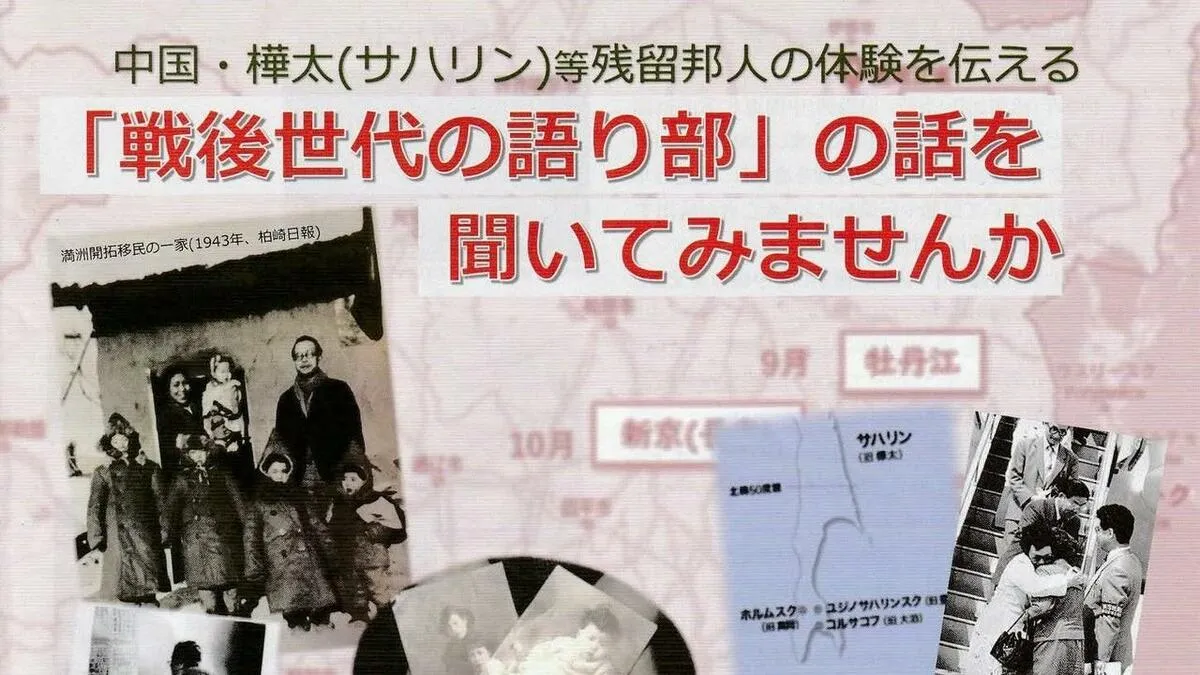

帰国した中国残留邦人の体験を伝える「戦後世代の語り部」

そして、関東地方に暮らす88歳の元残留孤児、片野坂忠光さんの人生を、本人から聞き取った今村幸一さんが語りました。

今村さんは、首都圏中国残留邦人支援・交流センターから派遣された「中国残留邦人等の体験と労苦を伝える戦後世代の語り部」です。

片野坂さんの当時の写真などは、ほとんど残っていません。

今村さんは、自分で描いた絵を見せながら、当時8歳の片野坂さんが暮らしていた集落から避難する途中で、家族と生き別れになった時のことを語りました。

中国残留孤児の体験~家族と生き別れ、養父母との生活と苦労

片野坂さんから聴いた話を伝える今村幸一さん

「前に行ったり、後ろに行ったりしながら、おとうさん、おかあさんと何度も呼びながら探しました。なぜ避難するのか。その訳もわからないままに、混乱する見知らぬ土地で、たった1人になってしまいました」

片野坂さんは中国人家庭に引き取られました。

様々な苦労をしながら仕事の技術を身につけ、安定した収入も得て、現地で家庭を築きました。

自分の名前だけは覚えていて、30年たって、日本にいる母親と連絡が取れました。

父親やきょうだいは避難中に亡くなっていました。

帰国した中国残留孤児の体験~日本語ができず、不安定な生活

片野坂さんはその3年後、41歳で自分の家族を連れて、帰国しましたが、十分な日本語教育を受けられなかったそうです。

片野坂さんから聴いた話を伝える今村幸一さん

「やっと帰国した祖国日本でしたが、日本語がわからなくて大変苦労しました。そのせいで仕事も転々としました。フォークリフト運転の仕事を1週間で辞めたこともありました。プラスチック工場に勤めたときは言葉がわからないことを理由に、ずいぶんといじめられました」

片野坂さんはずっと働きずくめで、言葉を学ぶ余裕もなく、今村さんは通訳を介して、話を聞きとりました。

二世、三世も含めた「戦後世代の語り部」の役割

首都圏中国帰国者支援・交流センターが養成した「中国残留邦人等の体験と労苦を伝える戦後世代の語り部」は現在13人。

なかには帰国した人の二世、三世もいます。

今村さんは、二世、三世が自分の家族のことを語るような迫力は出せないので、聞き取った当時の情景を絵にして伝えることにしたそうです。

「中国残留邦人等の体験と労苦を伝える戦後世代の語り部」今村幸一さん

「高校生とか大学生の方がお話を聞いていただくと、絵が印象に残りました、というお声を聞くので、描いてよかったかなとは思っています。

逆に、大学生の方でも残留邦人のことをご存知なくて、話を聞いて、びっくりしましたという反応もあります。

やはり、若い人たちによりお話を聞いていただきたいなという希望はありますね」

「いわつき ともちゃんの会」が開いたこの集まりには40人近い参加者が、話に聞き入りました。

隣に暮らす中国帰国者(残留孤児、残留婦人)の記憶をつなぐ意味

岩槻の小学校で、同級生に残留孤児、婦人の二世、三世がいたという在日コリアン三世の男性は「小学校5、6年生の時、先生が実は残留孤児の話をしてくれたんです。今の学校でこういう話をどこまでしてるんだろうと。こういう話をどんどんどんどん、ここの小・中学校の人にしてほしいなときょうは思いました。それぐらい、すごくなんかちゃんと記憶を残さなきゃいけないと思いました」と感想を話しました。

また、インターネットで「ともちゃん地蔵」のことを知り、京都府から来たという、残留婦人三世の女性は「残留婦人について、もうあんまり知らない方が多い。

つらい経験をされた方のことを、私自身も三世として、すごい残していきたいっていう思いがあるので、もっといろいろ情報を集めて知りたいなっていう思いできょうは参加させていただきました」と話しました。

岩槻だけでなく、全国各地、中国から帰国した残留孤児、残留婦人は、現在も私たちの隣に暮らしています。

一世だけでなく、二世も高齢化していて、日々の暮らしで地域から孤立したり、医療や介護の場での課題に直面しています。

首都圏中国帰国者支援・交流センターが派遣する「戦後世代の語り部」の話から学べることは多いでしょう。

若い世代が記憶を受け継いでいく必要性をあらためて感じる取材でした。

(TBSラジオ「人権TODAY」 担当:崎山敏也)

・エアコン「1℃下げる」OR「風量を強にする」どっちが節電?「除湿」はいつ使う?賢いエアコンの使い方【ひるおび】

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】