ウクライナ出身の女性による、手作りの図書室

ウクライナへのロシアの全面侵攻で始まった戦争は3年半以上続いています。日本には2025年8月の時点で、ウクライナからの避難民が1,900人ほど暮らしています。避難民が立ち寄る、ウクライナ語の本を集めた小さな図書室が東京・渋谷にあります。

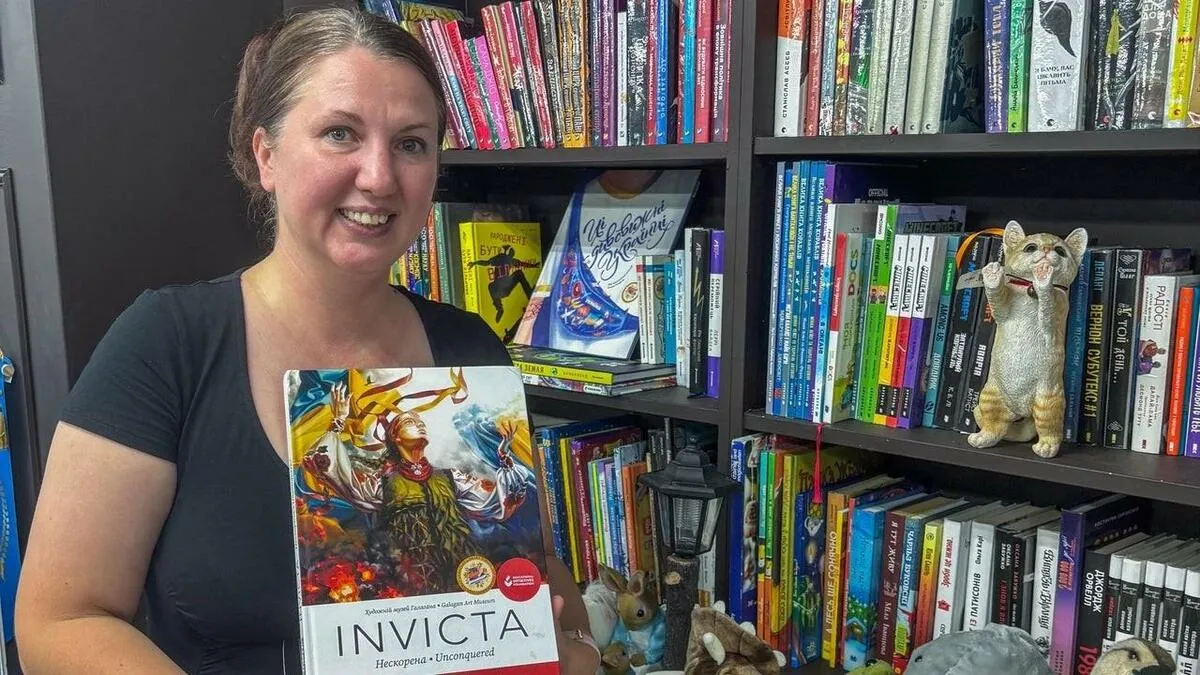

図書室を作り上げてきたのは、ウクライナ出身の村上ダリアさんです。

ダリアさんは、ウクライナ東部の出身ですが、2014年、親ロシアの武装勢力が地域を占領したため、ウクライナ出身の友人を頼って、日本に逃れてきました。言葉を学び、日本人と結婚、子供を育てながら、現在は幼稚園で英語を教えています。

2022年2月、ロシアの侵攻が始まり、避難民の支援を手伝うようになって、ダリアさんが気づいたのが、子供向けのウクライナ語の本が日本にはないことです。

図書室は、絵本を中心に、ダリアさんが持っていた本50冊ほどから始め、だんだん大人向けの本も増やしてゆきました。

村上ダリアさん

「ウクライナ人の子供たちは新しいものに囲まれます。幼稚園のルール、学校もそうです。すごく大変です。ウクライナ語を聞く機会がないのは、精神面のストレスになります。そして、子供たちと一緒のおばあちゃん、おかあさんもストレスを抱えています。寝る前に、インターネットでウクライナのニュースを読んでいると、なかなか眠れなくなります。だから私は大人の本もあればいいとおもったんです」

図書室は渋谷駅から歩いて10分ほど、避難民の相談にあたる「ウクライナ心のケア交流センターひまわり」が入るビルの一室にあります。センターを設立した、心理カウンセラーの業界団体「一般社団法人 全国心理業連合会」(全心連)の浮世満理子代表理事に、ダリアさんは相談し、協力を得て、2022年の秋、オープンしました。

ウクライナからの避難民がほっとできる空間を

全心連 代表理事の浮世満理子さん

「異国語、異国の文化だけにまみれていて、目に見えないストレスがある中、本で、ほっとできる空間があればいいなということをまず思いました。それと、私たちが忘れてはいけないのが、ウクライナは戦時中だということなんです。異国での孤独感を癒すもの、そして母国での戦時中のつらいニュースを聞く中、ひとときでもほっとさせてくれるのが、1冊の本です。心のケアの専門家として、この効果はとても大きいんじゃないかなって考えたのが、協力してきた背景になります」

ダリアさんは、ウクライナで書店に勤める友人に頼み、募金箱を店に置いてもらって購入費用を集めたほか、自費でも本を購入しています。

また、SNSで本の寄贈を呼びかけるなどして、図書室の本は600冊以上に増えました。様々なジャンルの小説、歴史、アート、絵本、マンガなどなど、幅広い分野の本が棚に並びます。図書室で読めるだけでなく、無料で貸し出されています。

ある利用者の声「ここに来ると、ウクライナの人と友達になれる」

崎山記者が取材で訪れた日は、図書室の常連という通信制高校2年の男子生徒がいて、「本を読むのは好きですから、こういう場所があるのはうれしいです。また、ここに来ると、ウクライナの人に会えて、本のことなど話したりして、友達になれます」と話していました。

「ウクライナ心のケア交流センターひまわり」では、就労支援のための交流会や日本語教室が定期的に開かれているほか、ダリアさんが図書室の本を使って随時、読書会や、ウクライナの作家が日本に来た時にイベントなどを開いています。

全心連代表理事の浮世さん

「ウクライナの人たちが、異国の中に、少しでも自分の居場所を感じられるところがあるのは、本当に素敵なことだと思います」

ウクライナに関心がある人にも応える場所を目指して

また、村上ダリアさんは、避難してきた子供たちが日本で暮らす中、ウクライナの言葉や文化も忘れないでほしい、そのためにも図書室を活用したいと考えています。そして、ウクライナに関心がある人に応える場にもしたいと考えています。

村上ダリアさん

「日本人がウクライナのことを知りたいとか、ウクライナ語を勉強したいという時、どうぞどうぞと来てもらいたいんです。ウクライナにどんな本があって、ウクライナの人はどんな人なのか、私はもっともっと教えたいです」

図書室の入るビルの1階にあるカフェ「ココロゴトカフェ」では、ウクライナ避難民が働いていて、カフェの様々なメニューの中には、ボルシチなどウクライナ料理もあります。図書室は、ウクライナの人が集まり、交流する、憩いの場所であり、同時に、隣人として暮らすウクライナ人のことを知る、触れる場所になっていくかもしれません。

TBSラジオ「人権TODAY」担当: 崎山敏也記者

・“ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った! “何となく”で選んでいませんか?効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】

・「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」

・女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市