9月30日の夜、東京・杉並区の住宅街で木造2階建ての住宅が倒壊しました。

住宅が倒壊した原因は何が考えられるのか。また、歩いているときに巻きこまれないためにはどういったことに注意すればよいのでしょうか。

「危ないのではないか」倒壊前から危険視する声があった

井上貴博キャスター:

これから修復をしようとしていた矢先に、事故が起きてしまいました。

事故が起きたのは、東京メトロの方南町駅から約300m離れた場所。9月30日午後7時15分ごろ、「一戸建てが崩れてきている」と110番通報が入りました。

事故現場を横から撮影した写真を見ると、高低差がある土地で、土が崩れないように固めていた擁壁の部分、その上に一軒家の1階部分が建っていました。そのため、マンションの2階や3階部分あたりに、倒壊した一戸建て住宅の1階部分があったということです。

擁壁部分から土砂崩れのような形で崩れていき、隣のマンションの方に崩れた建物が流れていったという状況です。

近隣の住民の方からは、倒壊前から建物にヒビが入っていて「危ないのではないか」「水もチョロチョロ出るようになってきた」という声が上がっていました。

2025年3月に撮影された写真からも、素人目でも明らかに危ないのではないかというのが分かります。

「擁壁のメンテナンス不足ではないか」専門家が分析する住宅崩壊の原因

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

「1930年代の倒壊現場の周辺地図」を見ますと、北側(右)に川があります。この川が侵食して低地を作っていました。

一方で、反対側の南側(左)は台地で、その間には急斜面があるわけです。まさに現場は、その斜面の上にあったということが分かります。

井上キャスター:

その斜面を埋め立てるために、盛り土をして擁壁を作っていたということですか。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

擁壁を作ることは悪くないです。問題なのが、建物に亀裂や割れ目ができているということは、土の圧力に対抗できていないということです。

ミッツ・マングローブさん:

3月に撮影された写真の倒壊した建物は、擁壁内の土が動いて、負荷がかかって、ヒビが入って膨らんでいるということですか。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

そういうことです。本当は土の圧力を抑えるための擁壁なのですが、土の圧力の方が強すぎて、ヒビ割れが出来ていたということです。崩れるのは時間の問題だったと言えると思います。

井上キャスター:

崩落現場の周辺地盤のイメージで見ますと、現場は高低差がありますので、盛り土をして擁壁を作っていました。その上に住宅を建てていた。この擁壁内の盛り土の圧力が変わってきたということです。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

擁壁が盛り土を支えきれなくなっていたわけです。その状況がずっと続いたので、いずれは崩れただろうという予想が成り立ちます。

出水麻衣キャスター:

こういう家の建て方というのは多いのでしょうか。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

一般的というか、非常に多いと思います。ただ、通常は擁壁がしっかりしているので、今回みたいなことは起きないです。

擁壁の維持管理が大事なのですが、今回の場合は擁壁のメンテナンスがきちんとされていなかったために起きてしまったということです。

出水キャスター:

擁壁のメンテナンスを行う目安などはあるのでしょうか。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

メンテナンスの周期などはあんまりないです。基本的には、擁壁に割れ目がある、草が生えてくる、水抜き穴が詰まっているなど、そういった様々な現象が出てくるとそれを解消する。擁壁を健全な状態に保つということが大事です。

ミッツ・マングローブさん:

倒壊現場を専門家として見た場合、擁壁の厚さや土台の強さは十分保たれていたものなのでしょうか。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

少なくとも倒壊が起きてしまったので、擁壁の厚さが足りなかったのか、少し高すぎたのかなど、そういう恐れがあったのではないかとは思います。

井上キャスター:

それは今後、調査が行われて、実際の工事はどうだったのかということになってくると思います。

専門家が教える「気を付けるべき場所」

井上キャスター:

高低差があり、擁壁の上に家を建てている場所というのは、全国各地に多いです。

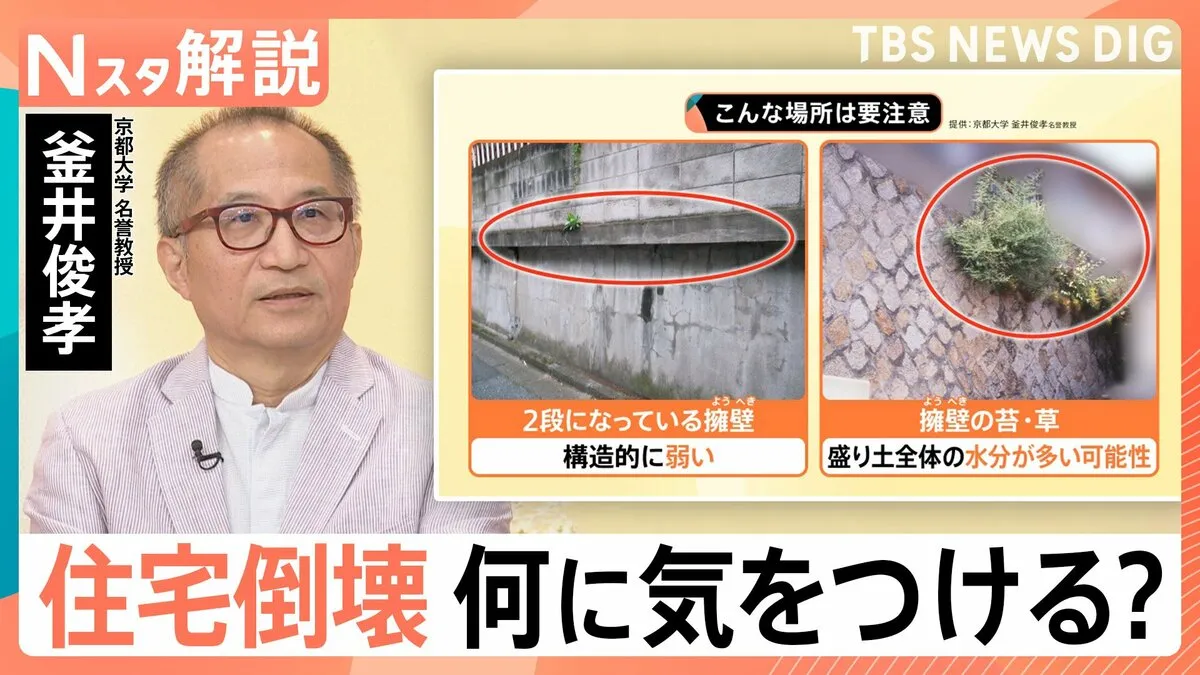

釜井名誉教授によりますと、以下のような場所は要注意ということです。

▼「2段になっている擁壁」

→下の擁壁を作った後に、土地をさらに広げるために上に新しく作った場合が多い。構造的に弱い。

▼「擁壁に苔・草が生えている」

→盛り土全体の水分が多い可能性のある

こういうところを、目視で日本全国、調査していかないといけないということですか。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

全国各地にこういった場所は多いので、既にやっていると思いますが、自治体などが調査をしていきます。その後、亀裂があるかないかなども含めて、いろいろな点検をして、ある程度、危なさを数値化していく、データを集めておくのが大事だと思います。

==========

〈プロフィール〉

釜井俊孝さん

京都大学 名誉教授

宅地の地盤と崩壊に詳しい

ミッツ・マングローブさん:

タレント・歌手

慶応義塾大学法学部卒業 イギリス留学の経験も

ドラァグクイーンとしてデビュー後はタレントや歌手など多彩な活動を行う

・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから?」記者と小川晶市長の一問一答(9月24日夜)

・“ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った! “何となく”で選んでいませんか?効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】

・「道が分からんのよ…」午前3時、車道の真ん中に93歳の男性 携帯には大量の不在着信 25歳の女性がとっさに取った行動は 広島