SDGs達成期限の2030年に向けた新たな価値観、生き方を語る今回の賢者はグラフィックデザイナーの佐藤卓氏。「キシリトールガム」や「おいしい牛乳」など暮らしの中の身近な商品を数多くデザインしている。その始まりは、28歳のときに手がけたウイスキーのボトルとパッケージだ。当時としては斬新な再利用を考えたデザインで、40年以上も前から環境問題に向き合っている。2021年には紫綬褒章を受章。14年にわたり子どもに向けたデザインの教育番組の総合指導を務めている佐藤卓氏に、2030年に向けた新たな視点、生き方のヒントを聞く。

【写真を見る】ヒト、モノ、コトをデザインでつなぐ グラフィックデザイナー・佐藤卓さん【Style2030】

見た目だけがデザインじゃない。佐藤青年とLPレコード

――賢者の方には「わたしのStyle2030」と題して、話していただくテーマをSDGs17の項目の中から選んでいただいます。佐藤さん、まずは何番でしょうか?

佐藤卓氏:

12番の「つくる責任 つかう責任」っていうのを選ばせていただきました。

――この実現に向けた提言をお願いします。

佐藤卓氏:

「デザインで間をつなぐ」っていうふうにさせていただきました。

――まず、佐藤さんにとってデザインとは?を定義していただけますでしょうか。

佐藤卓氏:

はい。長年いろんなデザインの仕事に関わってきて、つくづく自分がやってることは、間を適切に繋ぐっていうことを心がけてきたんだなって思うようになったんです。

とかく形とか色とかがデザインだと一般的に思われがち。例えばかっこいいものとか、洗練されたものとか、かわいいものとか、おしゃれなものとか、そういうものにはデザインが施されていて、そうじゃないものはあまりそういうふうに見えないっていうか。

でも、いろんなデザインが実は社会には潜んでいるわけなんです。例えば我々が座っている椅子は、座ることっていう私達が普段やっていることと人を間で繋いでるわけです。

椅子がデザインで語られるんですけど、それが人に提供しているものっていうのは、座り心地なんです。デザインっていうのは目的ではなくて、人とか環境とかいろんなものの間を繋いでいるんだなって思うようになりました。

――目に見える部分がデザインというふうに考えがちですが、捉え方が広いんですね。

佐藤卓氏:

デザインと関わりのない物事は何一つないって言い切れるようになりました。誰もが普段、例えば家の中の物をどこに置くか、ある意味ではインテリアの空間のデザインをしてるわけです。我々の身なりとか髪型、お化粧。自分の好みを伝えて、その通りやってもらうって、実はデザインをお願いしてるわけ。

知らず知らずのうちに様々なデザインに触れているにも関わらず、かっこいいものだけがデザインとかって思われがち。政治、経済、医療、福祉、教育、ありとあらゆるところにデザインっていうのが必要であるし、実はデザインを通して人に届いてるのに、そう思われていないっていうところにちょっと課題は感じます。

デザインはいいけれども機能がちょっとねとかっていう言い方があるじゃないですか。それってデザインという言葉の使い方を間違ってるんですよ。機能も機能美のデザインなので。デザインというものが、ただ形とか格好とかっていうふうに受け取られてしまっている証なんです。そのぐらい誤解されている。

――大学のデザイン学科にはどういう思いで入ったんですか。

佐藤卓氏:

中学ぐらいからロックを聞き始めたんです。好きな曲をガンガンに聞きながら、かっこいいって思いながら見てるのはLPレコードのグラフィックなわけ。好きな音楽とグラフィックが繋がってるわけです。高校2年生ぐらいからそっち方面に行きたいなって思ったってことです。

――その頃の佐藤青年にとって、デザインはかっこいいものだったんですね。

佐藤卓氏:

あっ!そうか!いま気が付きました。入口はそうですね。

デザインの扉を開いたウイスキーボトル。AIにデザインはできる?

――私が佐藤さんのデザインに出会ったのは、ウイスキーのボトルでした。

佐藤卓氏:

デザインをしていないかのような。デザインをしないことによって、飲んだ後に瓶をまた使ってもらえるんじゃないかなって。ガラスの首のところによくネジ山が切ってあるじゃないですか。それはついてないんです。ネジ山がついてるといかにも何かの飲んだあとになっちゃうじゃないですか。でもね、これ、生まれ変われるんですよ。

ラベルも簡単にはがせる水性のノリを使ったんです。何かに使おうかしらって思ったときに使いやすいように前もって準備しといてあげる。でも、それを一切書かない。書くのは野暮。やっぱり気がつくってすごく嬉しいことなんですよね。これって何かに使えるかもって。

昔の私達の親の世代ってクッキーをもらったら箱をハンカチ入れに使ったり、すぐ捨てないで、何かに使えそうだなって思うのは工夫して使う文化ってあったじゃないですか。もったいないって言葉が海外で評価されたりとか。

新製品を作るときに飲んだ後のことを考える。それまで世の中にそういう製品がなかったんで。そういうことを考えてもいいのかなと思ってやってみたら、販売されてしばらく経ったら、おしゃれなブティックにこの瓶がダーッと並んでたんですよ。いわゆるディスプレイに。それで、もうすごく嬉しくて。

捨てるのを前提に考えるんじゃなくて、また使えるものを前提に考えるということも含めてプレゼンテーションして、私の最初の仕事としてこれが形になったっていうか。それを覚えていただけたっていうのは大変うれしい。

――そのときニッカウヰスキーの方たちからは、どんな意見が出たんですか。

佐藤卓氏:

上層部の人たちはこんなものをみんなが飲みたいのか?みたいな。ウイスキーっていうと偉そうな存在感。銀座のクラブで高い値段を出してもらわなきゃいけないので、液体も見えるか見えないかわかんないような濃い色に入ってたりとか。

例えば、ものすごく綺麗な部屋っていうよりも、倉庫とかを改装したような部屋がかっこいいんだとか。古着を好んで買うなんて、昔の人からするとあり得ないわけです。新しいものがいいっていう概念の世代なので。でも、私達は古着でボロボロなのがかっこいいみたいなのが始まった世代じゃないですか。そういうのを全部プレゼンするんです。

そういうのを次から次に見せると偉い人たちの概念が壊れていくのが見えるの。最後はもうわかった、やってみようかっていう判断に、何とかね。世の中に出たらあっという間に最初のロットが売り切れちゃって。それで初めてデザインの手応えを。

飲んだ後のことも考えるっていうのが機能した。その考え方が通じたっていうことも、デザインってやっていいんだよねっていう実感が持てて、デザインの扉が開いたみたいな感じがありました。

――佐藤さんは持続性の世界と消費の世界のぶつかり合いのところにいらっしゃる感じがします。

佐藤卓氏:

責任のある仕事に関わってるので。大量に物を作るってことは大量に資源を使う。大量にゴミが発生するっていう現実があるので、ピュアモルトのときにできるだけ捨てないものにするとかっていうことは、かつてからそういう気持ちはどこかにあったので。消費社会を全否定っていうのはもう今の社会だとできないじゃないですか。

今の社会でどこまで循環させていくベクトルに近づけられるかっていうのは、課題としては持ち続けないといけないと思うんです。少しでも資源を使わないとか、パッケージがいらないものだって、もしかしたらあるかもしれない。だから、いつも何かそういうベクトルをデザイナーっていうのは持っていないといけないんじゃないかとは思います。

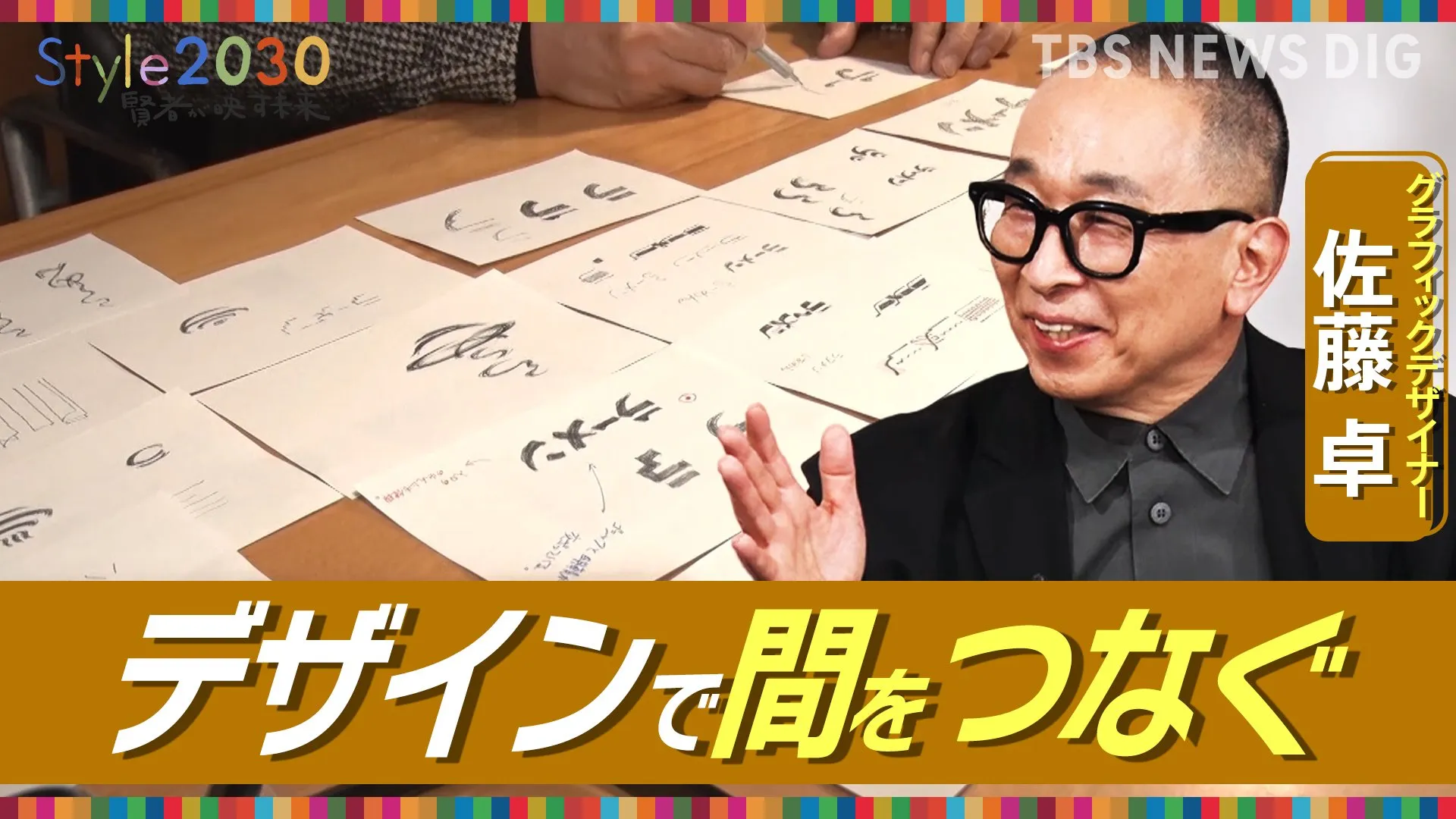

滅多に見せることはないという制作の様子。グラフィックデザインはどのように生み出されるのだろうか?

佐藤卓氏:

今ラーメンっていう文字を書いてるんですけど、ラーメンっていろんなラーメンあるじゃないですか。コテコテしたラーメンもあれば、さっぱりしたラーメンもあれば。太めに書くとコテコテになるし、ちょっと丸みを帯びさせたりなんかすると油っぽくなる感じもあるし。

フォントとか最初私は使わないんですよ。全部書くわけです。できるだけいろんなアイデアを書いて、その中からこれは可能性あるなとか、これはひどいなとか。私が書くものは別に全部いいわけではなくて、駄目なものをいっぱい書いて、その中から、これは結構あるかもみたいなのが見つかれば。

私は全部手書き。コンピュータでデザインしないんです。スタッフはみんなやりますけど、もちろんね。

――AIにデザインはできるんですか。

佐藤卓氏:

全然できると思います。例えばシンボルマーク。シンボルマークを作る目的を全部言葉にして入れて、検索すれば100案ぐらいあっという間に作ってくれると思います。まだそういうソフトはないけれども、もう明日できるかもしれないっていう時代なんですよ。

――悔しくないですか。

佐藤卓氏:

いや、これはもう元に戻らないと思いますね。世の中のマーケティングとか、いろんなものを読むとか、人の思考だったりとかも全部AIが先回りしてやってるので、これはもう止められないと思うんです。

逆にやってみろよってちょっと思うところがあって。これ結構いいじゃんっていうのがあるかもしれないし、なければこっちが手直ししたりもして。パートナーのように、これからは間違いなくなっていっちゃうんですよ。ただ、作るっていう喜びをAIに渡してどうすんのっていう基本的な、なんかね。作る楽しみを手放して何が幸せなの?っていう。

若い人たちには当然自分で作り出してみるっていう機会ができるだけ多くあってほしいんです。でもね、絶対入り込んでくるんですよ。もう入り込んでるんですよ。思いがけないものが絶対出てくるんです。人間がやると失敗なんだけど、その失敗も多分いっぱい作ってくるんで、失敗の中に新しい可能性がある場合もあって、AIはそれがいいか悪いかわかんない。これあり得ないの面白いねって判断をするのは最終的には人間の能力が必要になってくるので、そういうパートナーとしてどうなるのかなって、楽しみなところもあります。

デザインは気遣い。小学校にデザインの授業があったら?

――続いてお話していただくテーマですが、佐藤さん何番でしょうか?

佐藤卓氏:

4番の「質の高い教育をみんなに」。

――実現に向けた佐藤さんの提言をお願いします。

佐藤卓氏:

「デザインで気遣う力を養おう」とさせていただきたいと思います。長いことやってきて、デザインって気遣いだなって思うんですね。先々のことを想像して、今のうちに何をしておいてあげると多くの人たちが心地よくなるのか、スムーズに動くようになるのかとか、そういうことを前もって考えて実行することがデザインなので、一言で言うと気遣いなんじゃないかなって。

デザインを考えるっていうことはある意味では気遣いの心を鍛えるというか、そういう習慣を身につける訓練にもなるんじゃないかなと。

――どうやってその世界に子どもたちが触れていけばいいのでしょうか。

佐藤卓氏:

例えば紙1枚で、人に何かを文字で伝える。同じ文言を1枚の紙に入れるとしても、人によって大きな文字で入れてみたり、小さな文字で入れてみたり、行替えをしてみたり、句読点をつけてみたり。線を引くとか、自分ではなくて相手が見たときに読みやすいだろうかとか、ぱっと見てわかるか、読みたい気持ちになるかどうかみたいなことを予測、推測して作るわけです。

どうしたら伝わるだろうかって考える。それに近いことって日常よくあるじゃないですか。それって気遣いなので。例えば家族が一つのタンスをみんなで使うときに、どういうふうに整理整頓しといてあげると、みんなが使いやすいか。自分じゃない人が使うときにも自然に使えるようにするためにはどうしてあげればいいのか。そういうことって、小さい頃からの習慣にしちゃえば、別に苦じゃなくなっちゃう。

別にデザイナーじゃなくて普通にいろんなお仕事していても家庭にいても、そういう気遣いが周りを心地よくしたりとか。そこは実はデザインに関わってるっていう。

小学校の普通の授業は縦割りで国語、算数、理科、社会みたいにわかれているとしたら、デザインは関係のないものは何一つないので、デザインっていう授業で全てを束ねることができるんじゃないかなっていう気もするぐらい。ありとあらゆるものを繋ぐのがデザインなので。

――大学のゼミ生に1年間のことをポスターにさせたら、1人だけ映画のポスターみたいなものを作ってきたんです。

佐藤卓氏:

まずアイデアがありますよね。第三者が見たときに、入ってきてくれるかっていう。どうしたら入ってきてくれるかっていうことが結構大切ですよね。「魅力的なわからなさ」っていう言い方をするんですね、私。

我々が「何これ?」って興味を持つって、わからないから興味を持つんです。しかも魅力的なんですね。魅力的じゃないわからないものっていうのは別にどうでもいい、流れちゃうんですけど、引き付けられるんだけどわからないからもっと知りたいって思うわけです。

その状態が「何これ?」っていう状態なんです。その状態をどう作るか。それが作れれば、あとはもう入ってきてくれるんですよ、向こうから。ちっちゃな文字でも読んでくれるし、場合によってはスマホで検索もするし。正しいことを言えば伝わるかっていうと、そういうことではなくて、多分この作品には何これっていう入口があるんです。

――今の若い学生は、目立っちゃいけないと。人との違いが出ると居づらくなるから、なるべくそういうことをしないようにとか、自分を表現することを結構控えている。

佐藤卓氏:

日本が駄目な国になっちゃいますね、それを繰り返していると。もし、子どもの頃からデザインの授業なんかがあったら、もっとこうした方がいいんじゃないかみたいなこととか、どんどんアイデアをぶつけ合うみたいな時間にもなる。

――これが好きとか、これは駄目とか。

佐藤卓氏:

「なんで好きなの?」みたいな質問が来れば、答えなきゃいけなくなるじゃないですか。そうすると訓練されるっていうか、それを言葉にしなきゃいけないんだ、みたいな。

――番組内ではできるだけSDGsという言葉を使わないようにしているのですが、佐藤さんのデザインのお話はまさにSDGsだと感じました。佐藤さんが考えるSDGsは?

佐藤卓氏:

私もSDGsなんて普段言葉にしないですね。それをつければ、そういうことに対処してますよみたいな残念な使われ方もしている側面もあるので。ありとあらゆることに気遣いを持って、自分たちだけじゃない、自分たちの国だけがよければいいっていうのではなくて、もっともっと大きな視野で気遣ったときにどうあるべきかっていう。そういうことを考えていけば自然と実践されていくような気はします。

(BS-TBS「Style2030賢者が映す未来」2025年2月16日放送より)

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】

・【検証】「布団の上に毛布」が暖かい説 毛布は布団の「上」か「下」か 毛布の正しい使い方【Nスタ解説】