戦後の高度成長時、東京や大阪など都市には高い煙突が立ち並び、クルマも急速に普及し、街には排ガスの流れが絶えませんでした。その結果、かつて澄んでいた空は徐々に濁り、光化学スモッグというモンスターが生まれたのです。(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

【写真を見る】生活排水はそのまま垂れ流され…こうした泡と悪臭は東京のドブ川の普通の風景でした

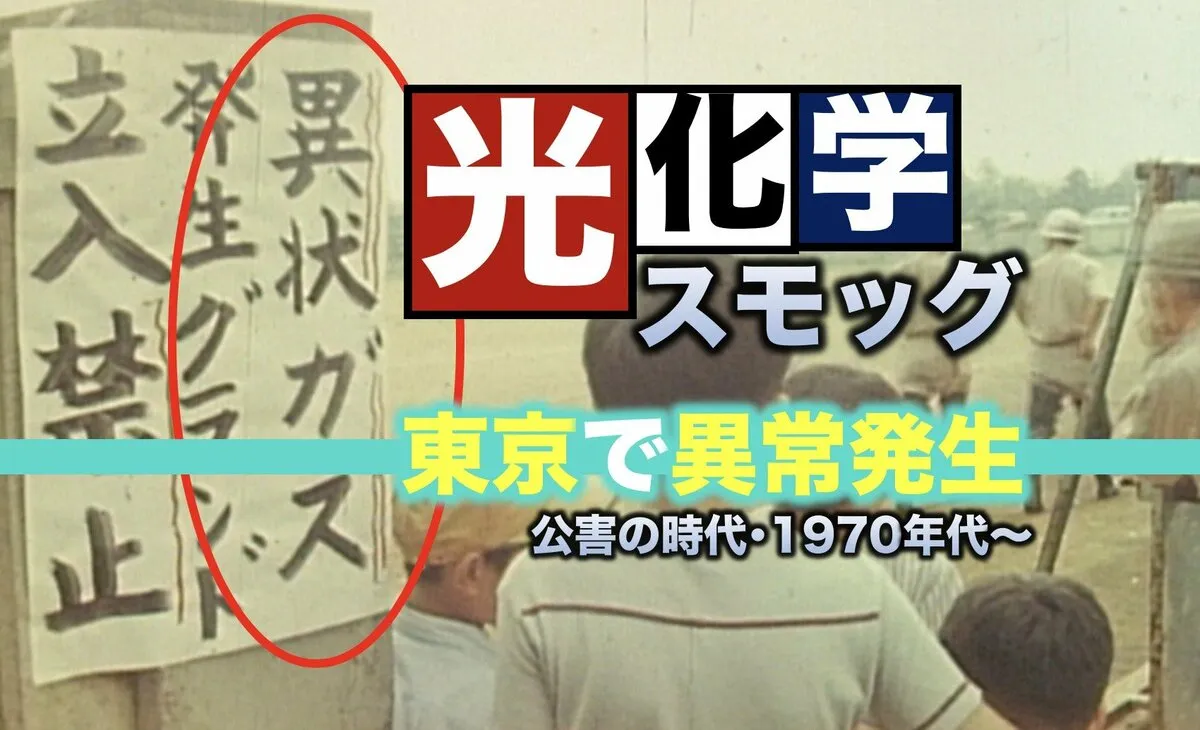

光化学スモッグの登場

昭和40年頃、東京の空は灰色。それがいつしか常識となりました。

色だけではありません。「光化学スモッグ」が生まれたのがこの頃です。

光化学スモッグとは、工場や自動車から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物が、太陽の強い紫外線を浴びて化学反応を起こし、有害物質が生成される現象です。

白い靄がかかったようになり、目の痛みや喉の刺激、頭痛、息苦しさなどが引き起こされます。特に無風で気温が高い日、都市部で発生しやすいとされています。

学校教育の場で「屋外は禁止」

1970年、東京都杉並区の学校で生徒が体育の授業中にバタバタと倒れ、集団で搬送される事態が発生しました。

これが光化学スモッグによる最初の大規模被害として社会に衝撃を与え「空気の汚れ」が全国的な危機として認識される契機となりました。

これ以後、夏の晴れた日には「光化学スモッグ注意報」が頻繁に発令され、屋外活動が中止になる光景が各地で見られるようになりました。

体育の授業などもしばしば中止となり、夏のプールも閉鎖となりがちでした。

七夕の短冊に「こうかがくすもっぐをなくしてほしい」と子供の手によって書かれたのもこの頃です。

「公害」は日本全体を覆う問題に

この頃「公害」は国家的課題でした。

四日市では工場の排煙によりぜんそくが多発し、水俣では有機水銀による中毒、水俣病が人々を苦しめていました。騒音や悪臭、地盤沈下なども各地で発生し、国民は豊かさの代償として深刻な環境被害に直面していたのです。

東京では日に日に募る空気の汚染に加え、工場や家庭から出る排水で、海もヘドロだらけになりました。

東京湾には悪臭が漂い、普通に道を歩いているだけで白いTシャツが灰色になるなどと言われたものです。

環境庁の創設

政府は1970年前後から公害対策を本格化させました。大気汚染防止法の制定、自動車排ガス規制の強化、そして1971年には環境行政を統括する「環境庁」が設置されました。

企業にも排出削減や浄化設備の導入が求められ、市民や自治体も監視体制を整えました。こうした努力によって、都市の空気は徐々に改善へと向かいました。

日本は公害対策先進国へ

しかし、問題が完全に解決したわけではありません。現在でも、夏季には光化学オキシダント濃度が基準を超える日があり、注意報が発令される地域もあります。公害は「過去の出来事」ではなく、引き続き注意すべき課題なのです。

いま世界、特に新興国では、PM2.5、化学物質リスク、工業化による地盤沈下(地下水汲み上げ)、ゴミ問題など、あの頃の日本の状況を追っているような現象が頻々と起きています。

日本の先進的な環境対策は、世界から注目されているところでもあるのです。

・「インフルにかかる人・かからない人の違いは?」「医師はどう予防?」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】

・「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】

・【全文公開】トランプ大統領「日本という国を尊敬」日米首脳会談で「日本もかなり自衛隊や防衛を増加すると聞いている」など冒頭発言