世界を揺るがせたアメリカによるイラン核施設への空爆。原油の95%以上を中東に依存する日本が抱える「エネルギーの脆弱性」への対策とは?

【写真で見る】「米国のお陰なのに」トランプ氏の“怒り”からイラン空爆…原油“中東依存”日本の脆弱性

米・空爆きっかけは「トランプ氏の怒り」

6月13日から始まったイランとイスラエルによる攻撃の応酬。

19日には、「2週間以内に攻撃を行うかどうか決断する」というトランプ大統領のメッセージが伝えられていたが、そのわずか2日後にアメリカは軍事介入に踏み切った。

早々に決断した背景には何があったのかー

共同通信の元ワシントン支局長で、90年代にテヘラン支局での勤務経験がある杉田さんは、“トランプ氏の怒り”が、アメリカが当初示していた“我々は関係ない”というスタンスを変えたと話す。

『共同通信』客員論説委員 杉田弘毅さん:

「イスラエルが攻撃の成果をあげていることで“トランプが怒り出した”。なぜかというとイスラエルが使ってる兵器、落としている爆弾は“全部アメリカ製”だと。アメリカが素晴らしい兵器を造ってイスラエルは使っているだけ。ネタニヤフ氏は『アメリカ製兵器やトランプ氏のおかげ』と言わなくてはいけないが、そうは言わない。そこで今度は俺だというふうにのってきた」

また、杉田さんはアメリカの攻撃で“欧州の影響力の低下”を強く実感したという。

25日オランダで開かれたNATO首脳会議では、“トランプ氏にいかに気に入られるか”“トランプ氏をいかに怒らせないか”ばかり考えていることがはっきりしたと指摘する。

杉田さん:

「イラン側の意向も汲んで、イスラエルのこともよく理解しながらという“ヨーロッパが本来いた中間的な立場”で着地点を見つけることが全くできなくなっている。ヨーロッパとしてはとにかくロシアがウクライナを越えて戦争を始めるのをいかに防ぐかと。そのためにはアメリカの抑止力にいてもらわなくてはいけない」

経済ジャーナリストの磯山友幸さんも、「ヨーロッパの中近東への関与は薄れつつある」と指摘する。

磯山さん:

「ドイツなどを見ても国内の政治的不安定と、あとは何といってもロシア・ウクライナの戦争が身近なところで起きていてどう対処していくのか。防衛費も大幅に増やすなど対応をしているが、そちらでもう精一杯と。なかなか中近東まで関与している余裕がなくなっている感じがする」

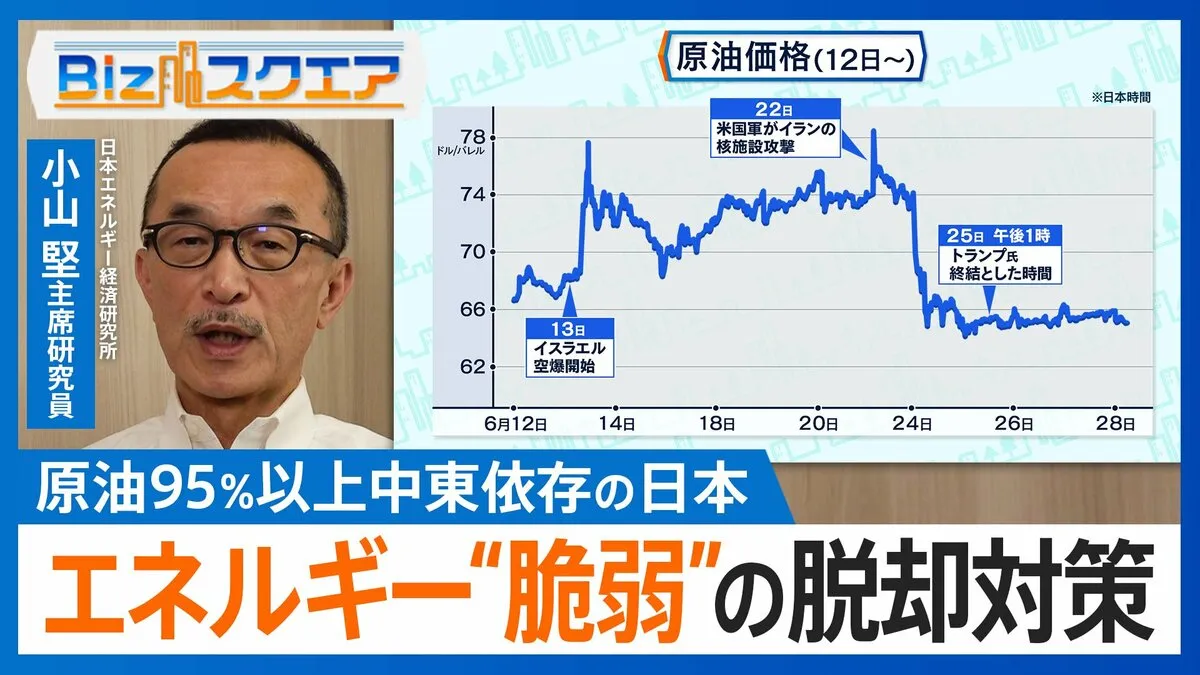

原油価格は乱高下

そして、この戦争で改めてクローズアップされたのが、原油の95%以上を中東に依存する日本のエネルギー政策の脆弱性だ。

一時はイランによる封鎖の可能性を取り沙汰された「ホルムズ海峡」は、ペルシャ湾の入口にあり、最狭幅は約34km。ただ20万t以上の大きなタンカーが通過できるのはわずか3km程で、日本の石油タンカーの80%がここを通過している。

エネルギー安全保障が専門の小山堅さんも戦闘中“ホルムズ海峡の変化”をずっと注視していたと話す。

『日本エネルギー経済研究所』小山 堅 首席研究員:

「もし本当にホルムズ海峡の通行を遮断し、石油の供給に大きな支障を及ぼすようなことになれば、アメリカの本格的な介入を招く直接の原因になるので、合理的に考えるとそれはなかなか起こりにくい。ただホルムズ海峡の完全な遮断ではなくても、イランはそういう遮断できる能力を持っている。これから先もイランの能力と意志を示すという面においては危機的状況は起こるだろう」

イスラエルの先制攻撃が始まった13日、ニューヨーク原油市場では原油価格の国際的な指標であるWTIの先物価格が前日から一時14%以上急騰。

さらにアメリカがイランを攻撃した翌日の日本時間23日には1バレルあたり78ドル台をつけた。

そして、トランプ氏が停戦合意の成立をSNSに投稿した24日午前には13%下落し、1バレル64ドル前半と落ち着きを取り戻した。

小山さん:

「アメリカの攻撃が平日、市場の取引中に行われていれば多分価格は大幅に上がったと思う。ただ、今回週末に米軍の攻撃が行われたので石油市場の取引関係者は『これから先どうなる』と週明けて取引が始まるまでじっくり考える時間が与えられた。結果として最終的に抑制的なイランの報復攻撃で、その直後にイスラエル・イランの停戦合意が発表される流れの中で一気に上昇していた分が全て剥落した」

エネルギー“脆弱”脱却に「3つの対策」

日本の原油輸入先は、アラブ首長国連邦(43.7%)とサウジアラビア(40.0%)で全体の8割を超える。それにクウェート(6.8%)・カタール(4.1%)・オマーン(0.5%)を加えると、【中東依存度は95.1%】にも上る。(2024年※財務省「貿易統計」)

さらに、日本の1次エネルギーの国内供給の状況を見ると

▼石油⇒35.7%

▼石炭⇒24.4%

▼天然ガス・都市ガス⇒20.6%

▼再生可能(水力除く)⇒8.3%

▼原子力⇒4.1%

▼水力(揚水除く)⇒3.7%

(2023年度※経産省「資源エネルギー庁」)

ーー東日本大震災で原子力のウエイトが大きく下がり石油や天然ガスの比率が増えた。その結果エネルギーの中東依存が高まっているということか。

経済ジャーナリスト 磯山友幸さん:

「中東への依存を下げるというのは、ずっと国家目標だったわけだが、国民世論もあり原発をこれから増やすのはなかなか難しい。再生可能エネルギーにもう少し力を入れてやっていかないと、この中東依存は危険」

こうした“エネルギー政策の脆弱性”から脱却するためにすべきことはー

『日本エネルギー経済研究所』小山堅さんは、3つの対策をあげている。

〔1〕1次エネルギー全体に占める石油の割合を下げる

〔2〕現在240日分の備蓄で緊急時にうまく対応できるようにする

〔3〕国際的な危機になる可能性があるため、西側諸国だけでなくIEA(国際エネルギー機関)との連携を強化する

イラン核施設への“攻撃成果”で見解真っ二つ

そして、今回の危機はひとまず回避された形になったが、アメリカがイランの核施設をどこまで破壊したのか?という問題が残る。

焦点は<高濃縮ウランが残っていないのか><遠心分離機は破壊されたのか>だが、この見解は分かれている。

【米メディアがまとめた国防情報局のレポート】では

▼(核開発の遅れは)数か月にとどまった(CNN24日)

▼攻撃前に高濃縮ウランを持ち出した可能性(24日FOXニュース)

▼遠心分離機は「ほぼ無傷」の可能性(25日CNN)

一方で、【トランプ政権】は

▼核開発に「数年遅れ」(26日ヘグセス国防長官・CIA長官)

▼狙ったものを攻撃できなかった証拠なし(26日ヘグセス国防長官)

▼(3か所の)いずれの遠心分離機も大部分が損傷または破壊された(ウィットコフ中東担当特使)

経済ジャーナリスト 磯山友幸さん:

「トランプ政権がこういう言い方をしているうちは、もう1回攻撃することはないだろうから、そういう意味では世界の政治や経済に影響を与えることはしばらく遠のいてるのかとも思う」

ーーただイランは核開発を諦めないだろうし、イランの体制もそのまま残っている。何か月、何年かたてばまた危機の可能性がある。

磯山さん:

「十分また攻撃をするという話も出てくる可能性はあるということ」

懸念材料ある中「株価上昇」なぜ?

イスラエルとイランの停戦合意が引き続き守られ、原油価格も落ち着いたままとなるのかー。

いまだ予断を許さない中東情勢だが、株価は大きく上昇した。

▼日経平均株価⇒27日、4万150円と“5か月ぶりに4万円台”の大台を回復

▼ダウ平均株価⇒27日、4万3819ドルと“最高値圏”

▼ナスダック総合指数⇒27日、2万0273と、2024年12以来の最高値

磯山さん:

「今懸念されているのがトリプルデメリット。金利も上がってくるだろうし、原油価格も上がるかもしれないという。そういう懸念材料がとりあえず遠のいたので株が上がっているが、今後もどんどん上がっていく環境にはない。ネガティブな材料がいくらでも出てくる余地がまだまだあるという感じがする」

(BS-TBS『Bizスクエア』2025年6月28日放送より)

・エアコン「1℃下げる」OR「風量を強にする」どっちが節電?「除湿」はいつ使う?賢いエアコンの使い方【ひるおび】

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】