高市政権が物価高対策として掲げるガソリンの暫定税率廃止や電気・ガス代の補助。専門家からは「支援の偏り」や「根本的な解決になっていない」との指摘も。

【写真を見る】「物価高を放置して支援」高市政権の物価高対策で暮らしは楽になるのか?

「給付金」「消費税減税」は見送り

高市政権による物価高対策の中身が注目された衆議院予算委員会。

10日、立憲民主党の馬淵澄夫衆院議員から▼短期の低所得者向け給付▼食料品消費税ゼロ%はいつやるのか聞かれた高市総理は、「給付金は行わない」と述べ消費税減税については…

高市総理:

「自民党と日本維新の会の連立合意書において、『飲食料品については2年間に限り消費税の対象としないことも視野に法制化につき検討を行う』とされているので、消費税率の引き下げについて選択肢として排除しているものではない」

給付金も消費税減税も見送り、物価高対策として掲げたのは3つ。

▼【ガソリン】12月31日に1ℓ当たり25.1円の暫定税率を廃止

▼【電気・ガス代】2026年1月から3月まで“月2000円程度の補助”で調整

▼【重点支援地方交付金の拡充】商品券・現金給付等以外に“おこめ券を推奨事業メニュー”に

ガソリンなどの暫定税率廃止に向けて、13日から政府はガソリンと軽油の補助金を1ℓあたり5円に引き上げ15円にした。

補助金は27日からさらに5円引き上げられ20円に。12月11日からは暫定税率分と同じ25.1円となり、暫定税率は大晦日をもって廃止される。

「ガソリン暫定税率廃止」に2つのナゼ

1974年に2年間の時限措置として導入された「暫定税率」が51年も続いていたわけで、廃止の決断を評価する声がある一方で、「なぜガソリンだけを優遇?」と懐疑的なのは『第一生命経済研究所』の熊野英生さんだ。

『第一生命経済研究所』首席エコノミスト 熊野英生さん:

「▼ガソリン価格と▼消費者物価指数(総合)それぞれ2022年の1月から25年9月までの物価上昇率は11.7%だったが、ガソリン価格は5.2%の上昇にとどまっている。暫定税率を廃止すると2022年1月が100に対しガソリン価格は96.1となり、価格支援が過剰になるというのが私の見方。食料品の高騰を置いておいて、ガソリンだけ安くしていいのかと」

さらに熊野さんの試算では、恩恵のある地域と恩恵の乏しい地域にバラツキが生じるという。

<暫定税率廃止による負担軽減額>

【全国平均:6503円】※県庁所在地、円/年間

▼【1位】鳥取市:1万27円

▼【2位】津市:9905円

▼【3位】前橋市:9718円

▼【4位】山口市:9636円

▼【5位】松江市:9354円

▽【43位】さいたま市:3764円

▽【44位】京都市:3647円

▽【45位】神戸市:3544円

▽【46位】大阪市:2549円

▽【47位】東京23区:1990円

熊野さん:

「東京は電車やタクシーに乗るからだと思うが、年間で負担軽減が2000円ぐらいしかなくて、大阪・京都・神戸でも低い。人口比でいうと4割の人口はあまり恩恵を受けずに、むしろ鳥取、三重県、前橋、山口とどちらかというと自民党が強いところには恩恵が増えるみたいな感じ。こんなに偏りがある物価高対策で本当にいいのか」

物価高対策「根本的な解決になっていない」

▼【電気・ガス代】2026年1月から3月まで“月2000円程度の補助”に関してはどうだろうか。

『第一生命経済研究所』首席エコノミスト 熊野英生さん:

「年間で見ると家計への恩恵は2万4000円ぐらいなのでかなり大きい。これは産業全体にも好影響が出てくるので仕方がないかなと」

▼商品券・現金給付等以外に“おこめ券を推奨事業メニュー”にという【重点支援地方交付金の拡充】に関しては、「根本的な解決にはなっていない」と手厳しい。

――地方の実情に合わせて、しかも素早くお金を出すという意味で、商品券、あるいはお米券という話だが…

熊野さん:

「一見食料品が下がる良い話に聞こえるが、物価が高いからお米券でサポートすると。つまり“物価高を放置しておいてサポートする”。これは高市政権の物価高に対する姿勢を表していて“元の原因を解決するのではなく支援を増やす”。物価高対策には<生活支援>と<物価の抑制>と2つあるが、やはり物価高そのものを沈静化させるのが本筋だと思う」

ちなみに、「お米券」について調べてみたという播摩卓士キャスター。

額面は500円だが、実際にお米と交換できるのは「440円分」だけ。差額60円分は手数料あるいは経費として発行元に行くとのことで「特定の団体に非常に優遇的な措置だなとちょっと首をかしげたくなる」と口にする。

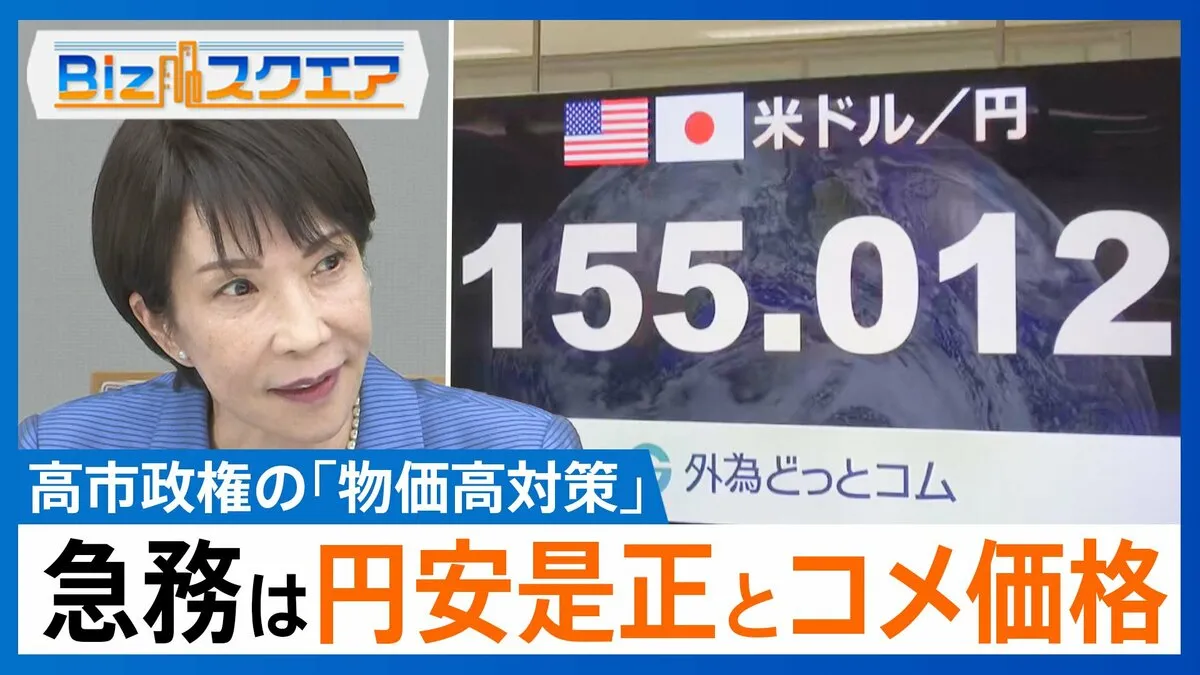

急務は「円安是正」

9月の消費者物価指数(総合)は前年同月比2.9%で、食料品の押し上げ寄与度は1.92ポイント。食料品の負担軽減のためには「消費税減税」という考え方もあるが、もう1つは【円安の是正】だ。

『第一生命経済研究所』首席エコノミスト 熊野英生さん:

「2023年、24年と日本の食料自給率は38%で、6割が輸入なので輸入価格を下げる、安すぎる円を段階的に円高へという金融政策が大切」

12日の外国為替市場で円相場は一時1ドル=155円台まで円安が進み、約9か月ぶりの円安・ドル高水準となっている。

――これは高市さんが円安容認なのではとか、日銀の利上げをけん制するような発言を繰り返していることで市場が安心して円を売ってドルを買っている。物価高対策をとると言いながら、物価を押し上げるようなことを起こしてる

熊野さん:

「高市政権は物価高対策で支援はするけど物価高そのものを抑えることには熱心じゃない。もしかすると物価高を助長してるかもしれないとすら感じる」

――高市さんは、まだまだデフレ脱却ではなくて物価上昇の中身が不十分だというような言い方。本心では物価が強めに上がっていくことは決して悪いことじゃないと思っているのではと見える

熊野さん:

「待てば賃金が上がってくると。物価は上げさえすれば万事良くなるという考え方を、10年前からずっと一貫している。石破政権が言っていた好循環とか分配とかそういうのは影を潜めているので、もう少し賃上げを熱心にやってもらいたい」

PB黒字化目標は「使命を終えた」

12日、国の経済財政の重要な政策などについて審議する経済財政諮問会議が開かれた。高市政権では初の開催となる。

このなかで、新たに民間議員に就任した▼若田部昌澄前日銀副総裁と▼エコノミストの永濱利廣氏の2人は、経済対策の裏付けとなる補正予算について、24年度の13.9兆円を上回る規模が必要だと主張した。

また、若田部氏は財政健全化の指標となるプライマリーバランスの黒字化目標について「デフレ時代の産物で歴史的使命を終えた」とし、「財政の単年度主義から脱却すべきだ」と指摘。

プライマリーバランスとは、社会保障や公共事業をはじめ様々な行政サービスを提供するための政策的経費を、税収等で賄えているかどうかを示す指標。現在は赤字で、「政策的経費を借金で賄っている」状況だ。

高市総理は国会で「単年度の考え方は取り下げる」と明言したが、2025年度の黒字化目標については破棄しない考えを示している。

――国債費を除いた歳入と、国債の利払いに払うお金を除いた歳出を均衡させようというのがこれまでの財政再建の目標。これが均衡すれば、国債残高の元本が減り始めるということ

『第一生命経済研究所』首席エコノミスト 熊野英生さん:

「プライマリーバランスという概念は時代遅れだと言う人もいるが、そういう話ではなくて、原理として債券市場に影響がある元本を増やさずに減らしていく。つまり債券の需給を改善させて、長期金利を下げるような話。プライマリーバランスを無視すると長期金利が上がるリスクがあるので、マーケットからのペナルティを受けることが警戒される」

――代わりに高市さんは、「債務残高を対名目GDP比」で見ればよいと。これがマイナスになって行けば心配することはないと言っている

【国・地方の公債等残高(対名目GDP比)】⇒2023年度:205.3%

熊野さん:

「これはまさにレトリック。つまり残高を増やしても、物価が上がれば名目GDPも増えるから比率が下がると。物価上昇を容認する意図が感じられるし、債権需給には全く好影響が及ばない。インフレを起こせば長期金利が上がるリスクは、この方針によってますます強まる可能性がある」

――物価が上がっているので名目GDPは4%とか5%という勢いで伸びている。そうすると、4%・5%の国債の発行増はOKだという言い訳に使われるということか

熊野さん:

「日本は借金大国だから1回金利が上がると利払い費が上がったまま減らなくなる。なのでそういう虎の尻尾を踏むようなことをせずにやってきたが、かなり危険な方針だと思う」

(BS-TBS『Bizスクエア』2025年11月15日放送より)

・「インフルにかかる人・かからない人の違いは?」「医師はどう予防?」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】

・「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】

・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【後編】「どちらからホテルに誘うことが多かった?」記者と小川晶市長の一問一答(9月24日夜)