経営再建を迫られている日産自動車が、ついに象徴・アイコンともいえる工場の閉鎖を発表した。自動車メーカーが今後生き残るための“2つの戦略”とは?

【写真で見る】「自動車を諦めるのも1つ」…日産「追浜工場」閉鎖で考える自動車メーカーの生き残り戦略

自力再建 他に選択肢なし

『日産自動車』イヴァン・エスピノーサ社長(15日):

「私としても会社としても“苦渋の決断”だった。しかしながら日産が現在の厳しい状況から脱し、再び成長軌道に戻るために“やらなければならない”と判断した」

閉鎖が発表された日産追浜工場(神奈川・横須賀市)。1961年の操業以来、主力工場としてブルーバードやマーチなど一世を風靡した名車がここで生まれ、量産型電気自動車リーフ、エンジンで発電し電気で走るe-POWERを搭載したノートなどを生産してきた。

しかし日産が巨額の赤字に転落するなか、追浜工場の稼働率は低下していた。閉鎖について、追浜工場に勤務する従業員はー

「正式な説明は食堂で放送が流れたので、それで初めて知った人もいるかと思う。雇用がどうなるか聞かされていないのでそれが心配」

「会社から説明はあった。前々から言っているから『なるようになったか』って感じ」

追浜駅から工場へ続くメインストリートは、かつては人通りが多くすれ違うのも大変だったというが今は…。

スナック『ふれあい』店主:

「ほんと落ち込んだ。やっぱり寂しいよね。今まであまりありがたいと思っていなかったのが、やめると聞いたとたんに、『あ~ありがたいもんだったなぁ。すごく貢献してくれていたんだな』って。もっと経営者がちゃんとやってくれればよかったのに。従業員だってかわいそう」

日産の経営再建プラン「Re:Nissan」では

▼追浜工場での生産を2027年度末に終了し、日産自動車九州(福岡県)に移管

▼日産車体湘南工場(神奈川・平塚市)も2026年度までに生産終了

▼国内5か所あった工場を3つ(日産自動車九州・日産車体九州・栃木工場)に集約

日産は創業の地・神奈川での生産拠点を失うことになり、追浜工場の従業員約2400人の処遇は労働組合との協議に委ねるとしている。

サプライヤー企業「心が折れないことが大事」

2つの工場の生産終了で影響を強く受けるのが、県内2000社以上あるというサプライヤー企業だ。

日産のサプライヤーが所属する『神奈川県中小企業団体中央会』では、16日に相談窓口を設置しサポートの体制を整える一方で、“経営者の動揺”を強く感じると話す。

『神奈川県中小企業団体中央会』鎮野政孝さん:

「経営者自身が迷わないというか困らない、“心が折れないことが大事”ではないか。既存の技術を活かし、きちんと方向や取引先を変えるなどすれば、必ず企業自体は再生していくはずなので、中小企業の経営者は自信を持って立ち向かってもらいたい」

日産の活路は「他産業との連携」

一方、工場閉鎖を「評価できる」と話すのは、自動車業界に詳しい『伊藤忠総研』の深尾さんだ。

『伊藤忠総研』エグゼクティブ・フェロー 深尾三四郎さん:

「追浜工場の生産終了は精神的にも非常にダメージが大きいものといえるが、“日産が生き残るには必要なものである”という点においては非常に評価できる。“リストラに対する覚悟とスピード感”。実は日産は日本人の経営者が会社を悪くして外国人の経営者が大ナタを振るって良くなってくるという歴史を繰り返している」

では、日産は今後活路を見出せるのかー

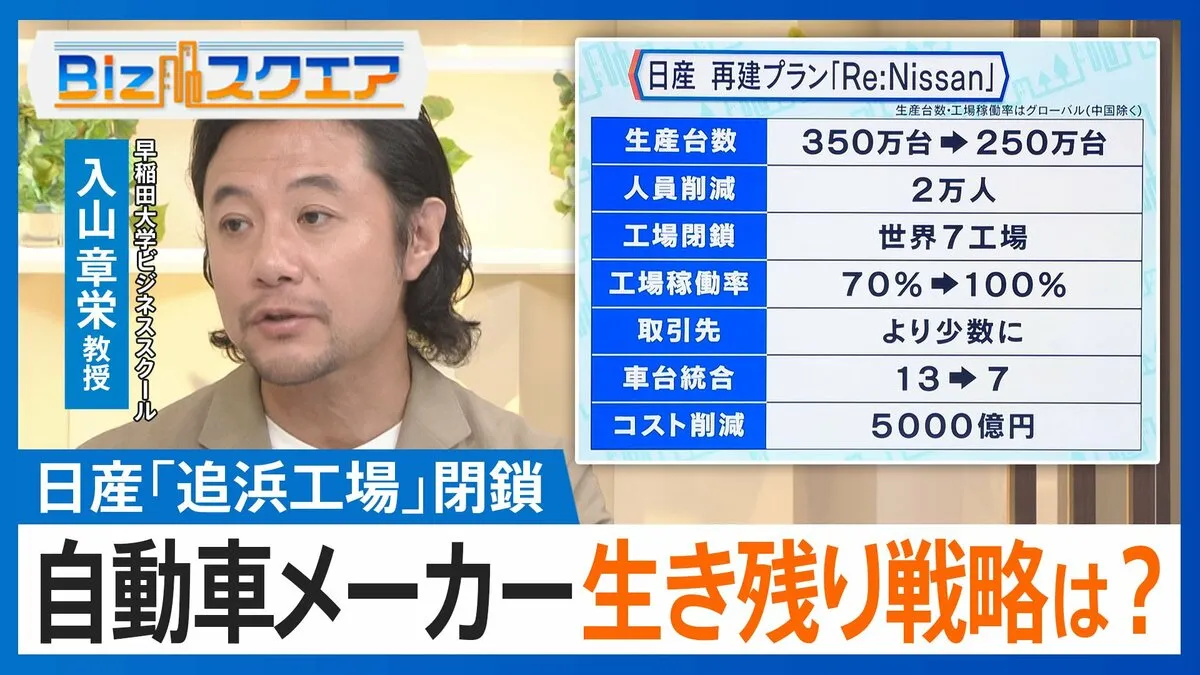

【日産 再建プラン「Re:Nissan」】

▼生産台数を3割減、250万台に※グローバル(中国除く)

▼全従業員の15%に相当する2万人削減

▼世界7か所の工場で生産停止 など

深尾さん:

「アメリカや中国ではロボット(自動運転)タクシーが既にビジネス実装されている。そうなってくるとそのデータをどう活用し収益に繋げていくかを追求する意味で、自動車メーカーは“他産業と連携”していく必要がある」

販売後もデータを更新することで車の機能を高められる「SDV=ソフトウェア・デファインド・ビークル」の基盤ソフトの開発で、日産はホンダとの協業を模索しているが、深尾さんは協業の相手はホンダではなく「NTT」が最適だと考えている。

深尾さん:

「今NTTは次世代情報基盤・IOWN(アイウォン)を大きな次世代ビジネスとして持っている。そのIOWNを活用した自動運転車を含む新しいスマートシティの姿をNTTとトヨタは追求している」

そして、この分野で日産にはまだ“巻き返せるチャンス”があり、追浜工場跡地では「自動運転車の開発などが適切」と話す。

深尾さん:

「その観点で言うと、実は自動車生産を先に“リストラしたもの勝ち”とも言える。新車生産台数で戦うのではなく、新しいビジネスモデルにするためにこれから無駄になりうる新車生産の生産能力を先に削減した方が、実は新しいビジネスに切り替えるための一つ大きなきっかけになりうる」

最大の課題は「社外取締役」

国際経営論と経営戦略論が専門の入山章栄さんは、今回の“苦渋の決断”を理解する一方で、「一番の責任は社外取締役」と憤る。

『早稲田大学ビジネススクール』教授 入山さん:

「企業再建の最大のポイントは、固定費をいかに下げるか。固定費を下げることで損益分岐点を下げ利益を出しやすい体質にまずはしないといけない。自動車メーカーの場合固定費は<工場>と<人員>なので、そこのリストラはやらざるを得ない。前任の内田社長はできなかったが、エスピノーザ社長は就任して比較的短期間でこれだけの意思決定をしている。結構今回の社長は期待できるのではないか」

ーー2万人の人員削減の一方で、前社長と副社長3人には合計で6億円以上の退職金が支払われ、監督できなかった社外取締役も変わっていない

入山さん:

「前経営陣の責任は極めて重く、株主代表訴訟をやってもいいぐらいだが最大の課題は社外取締役。結局会社はほぼ経営陣の能力で決まる。優秀な経営陣を選び、優秀でないなら退任させるのは社外取締役の仕事。なので私は今回一番責任があるのは社外取締役だと思うが、その人たちが留任している。正直外から見ていて納得できない」

「売れる車」のカギは?

リストラで固定費を減らした次に来るのが「売れる車を作り」キャッシュを増やすことだが、売れる車のカギとなるものは何なのかー

入山さんは、「ハイブリッド」だと考えている。

『早稲田大学ビジネススクール』教授 入山さん:

「中長期的にはSDVや自動走行、完全なバッテリーによる電気自動車だが時間がかかる。電気自動車も中国だけは例外だが、思ったほどのスピードでは世界に浸透していない。なのでこれから5年、もしかしたら10年ぐらいの主力はハイブリッドになっていくだろう。ただ日産はずっとEVに全振りしていたので、弱い可能性がある。ホンダとの提携をより深めて、ホンダからハイブリッド技術をもらう形で自社のブランドで車を作っていくようなことが想定できる」

自動車メーカーが生き残る「2つの戦略」

では、その先の未来はー

自動車メーカーが今後生き残るための戦略は「中長期的には2つの方向しかない」という。

『早稲田大学ビジネススクール』教授 入山さん:

「1つは既存の様々なアセット(人材、ノウハウ、ブランドなどの経営資源)を捨ててでも、“未来に向かって投資”をしていく。例えば自動走行や電気自動車への投資。ただ従業員やサプライヤー、ディーラーなど裾野が広い産業なので、言葉は悪いが、そことの関係をどう断ち切っていくかというのが大きな課題。テスラの強みの1つはインターネットで直販しディーラー網を持ってないこと。そういうことを日本の自動車メーカーができるのか、ということ」

そして、自動車メーカーが生き残るための戦略2つ目はー

入山さん:

「大胆な意見かもしれないが、“自動車を諦める”。今後自動車はコモディティ化(付加価値での差別化がなくなり一般化すること)が予想されるので、完成車メーカーをやっていても利益が取れない可能性がある。これはいきなり来るわけでなないので、その間に“自社の技術が使え、今後とても伸びる領域”に新しく投資をすることがあり得る」

その一例として挙げたのが、『ホンダ』のロケットの開発。最近開発したロケットは「スペースXに匹敵するぐらいの性能・着陸の能力を持っている」と話す。

入山さん:

「ホンダは内燃機関の会社。オートバイ・自動車で電気自動車化が進んでも、ロケットには内燃機関が絶対残る。宇宙産業は確実に伸びるので、むしろロケットにもっと振っていくみたいなことを色んな自動車メーカーが考えていく時代なのではないか。長期のビジョンと戦略、そしてそこに思い切って投資をする胆力があれば、新しい活路で生き残れる自動車メーカーもないわけではない。ただその道筋はだいぶ分かれてくると思う」

(BS-TBS『Bizスクエア』2025年7月19日放送より)

・エアコン「1℃下げる」OR「風量を強にする」どっちが節電?「除湿」はいつ使う?賢いエアコンの使い方【ひるおび】

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】